今回のテーマは、趣味で楽器の演奏を楽しむ人たちが集まって演奏する「アマチュアオーケストラ」について考えるものです。

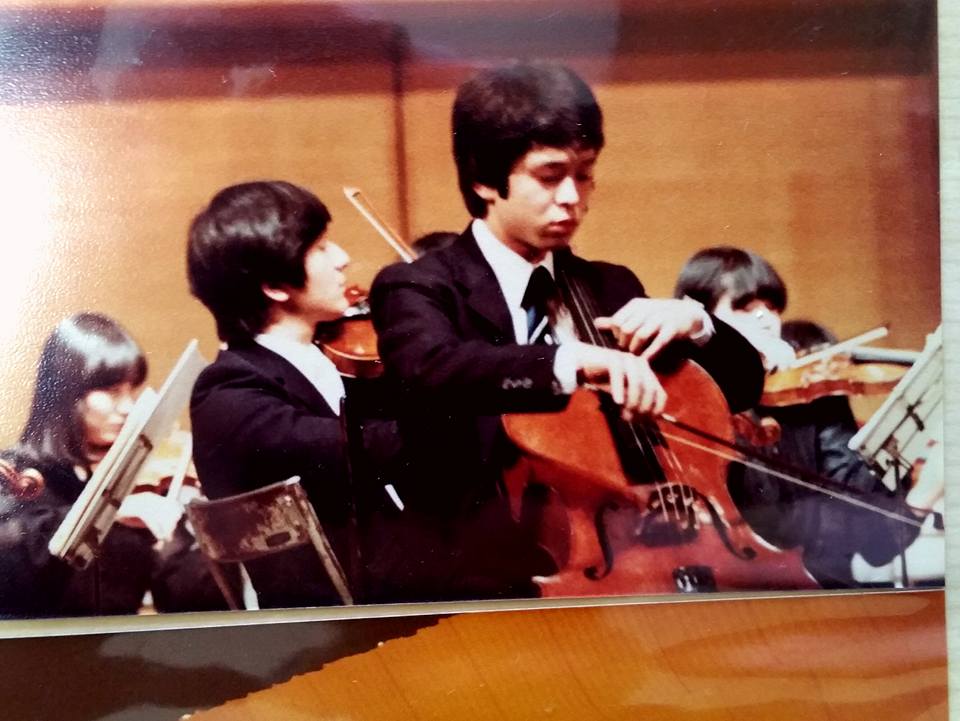

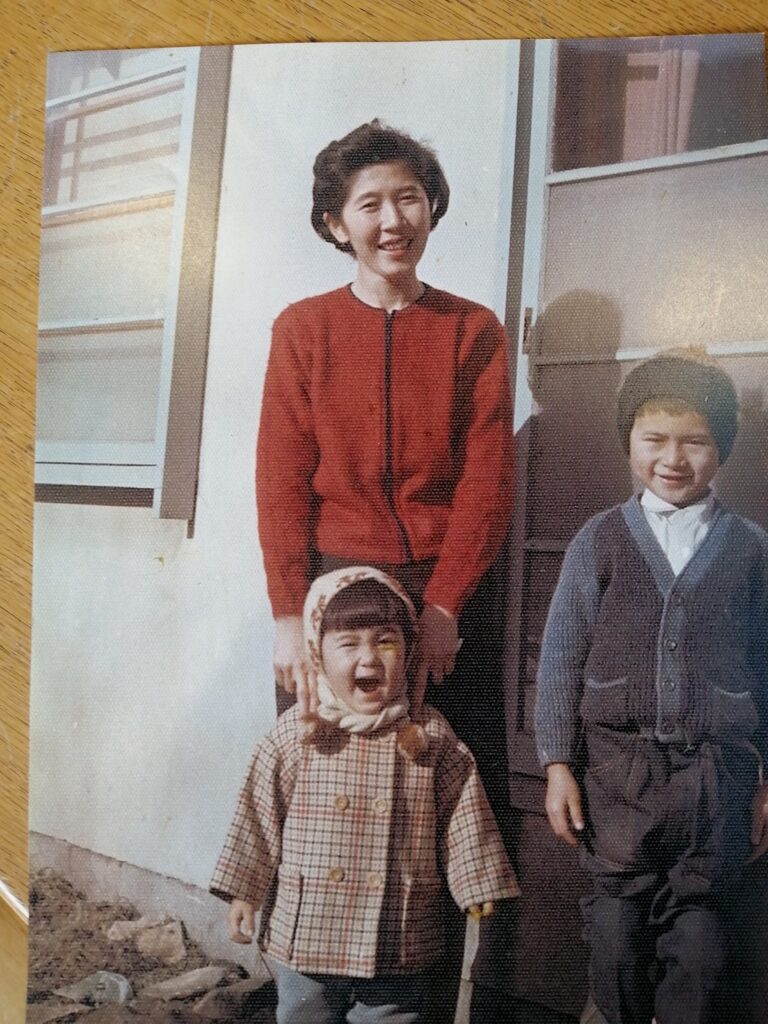

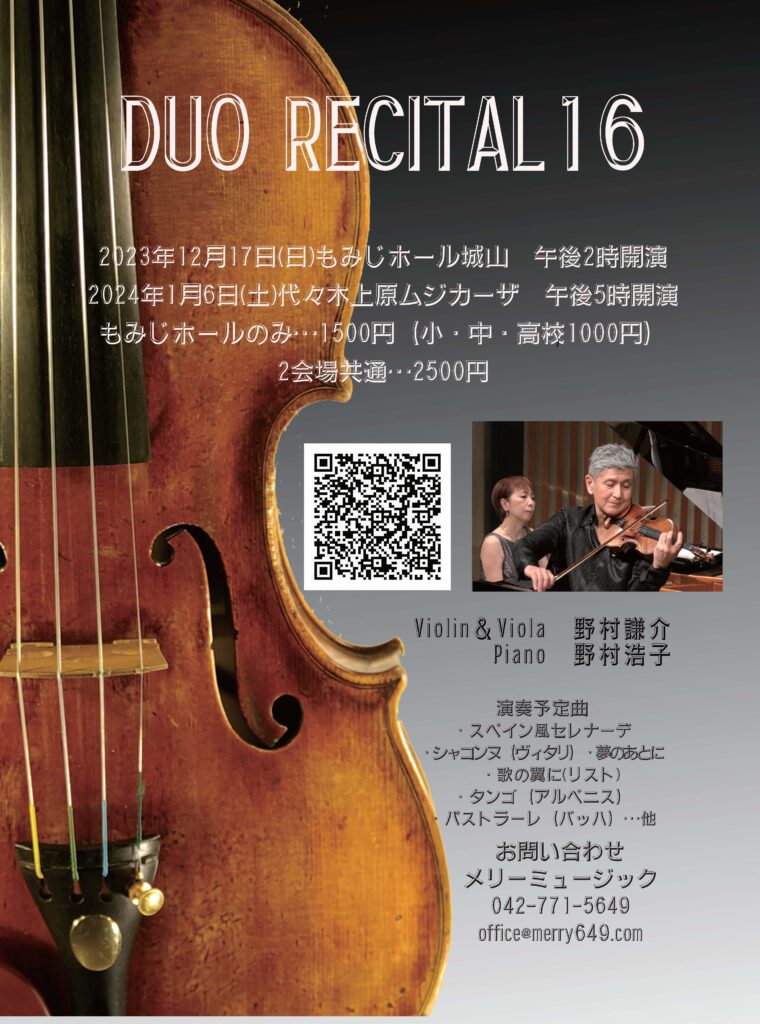

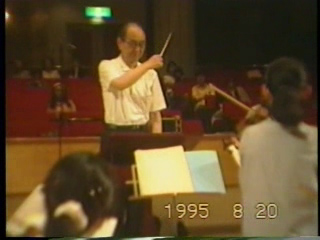

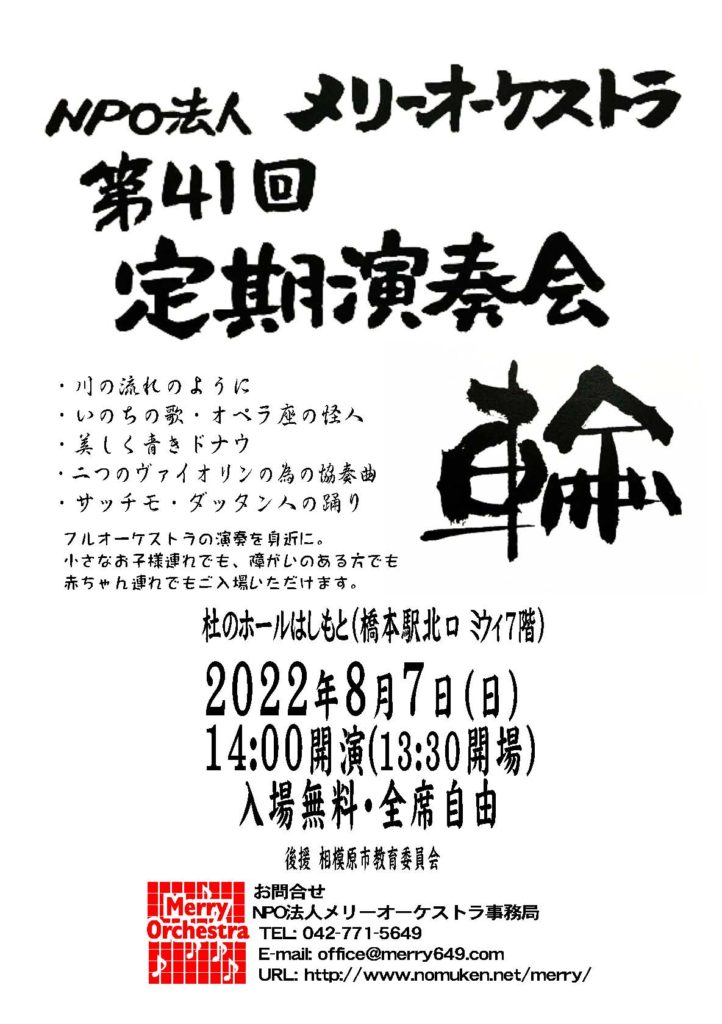

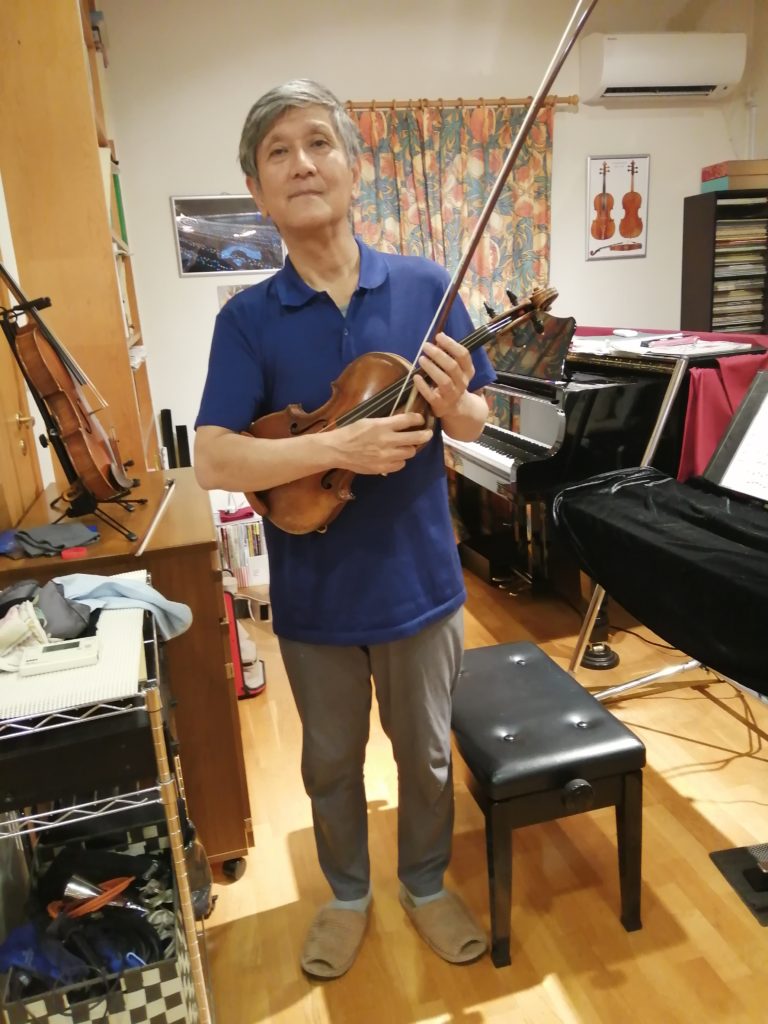

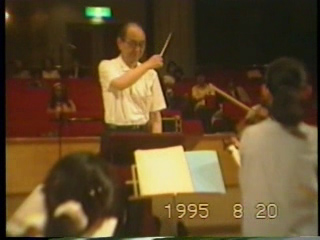

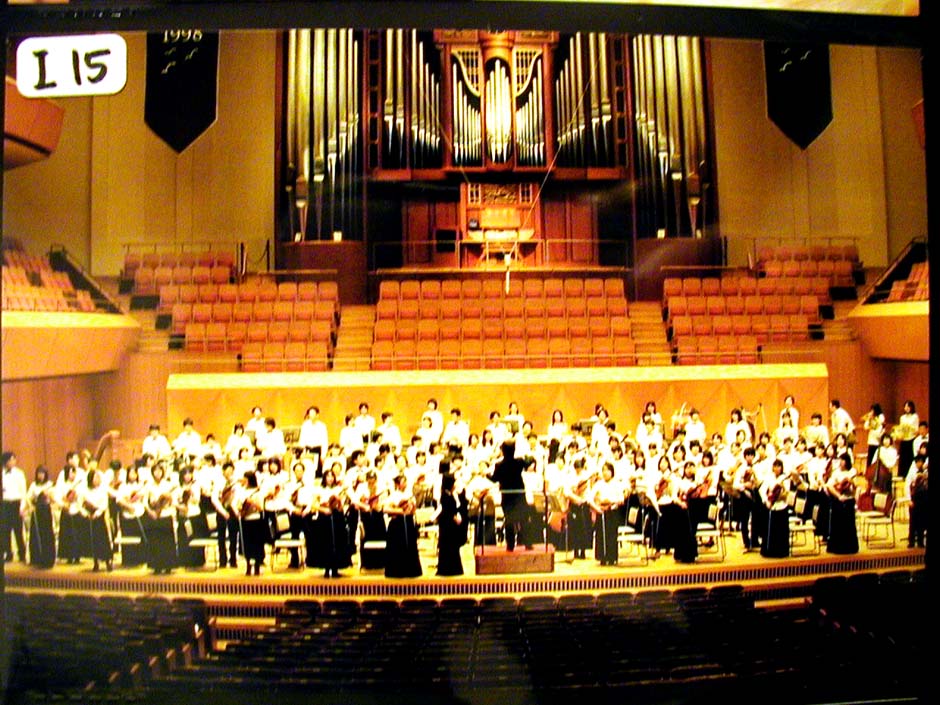

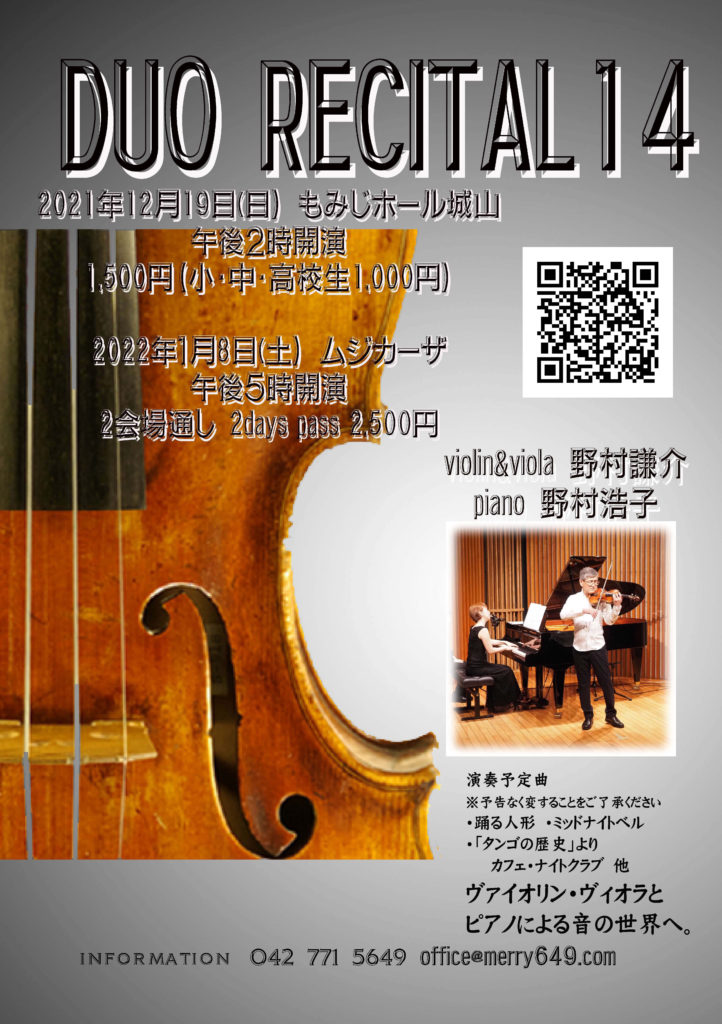

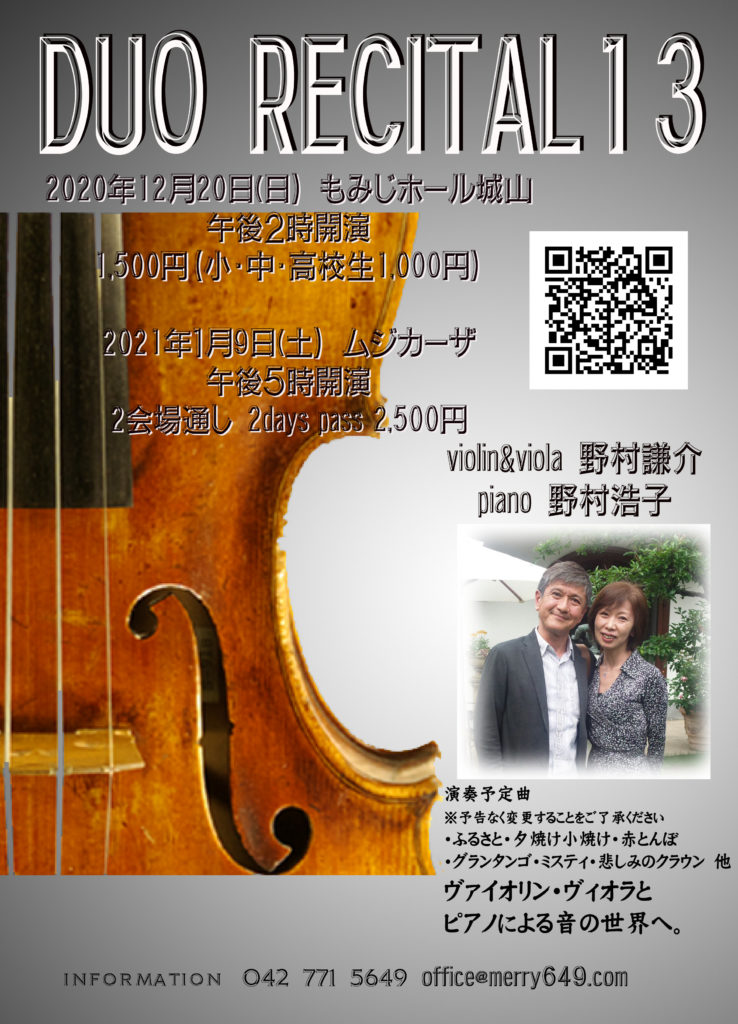

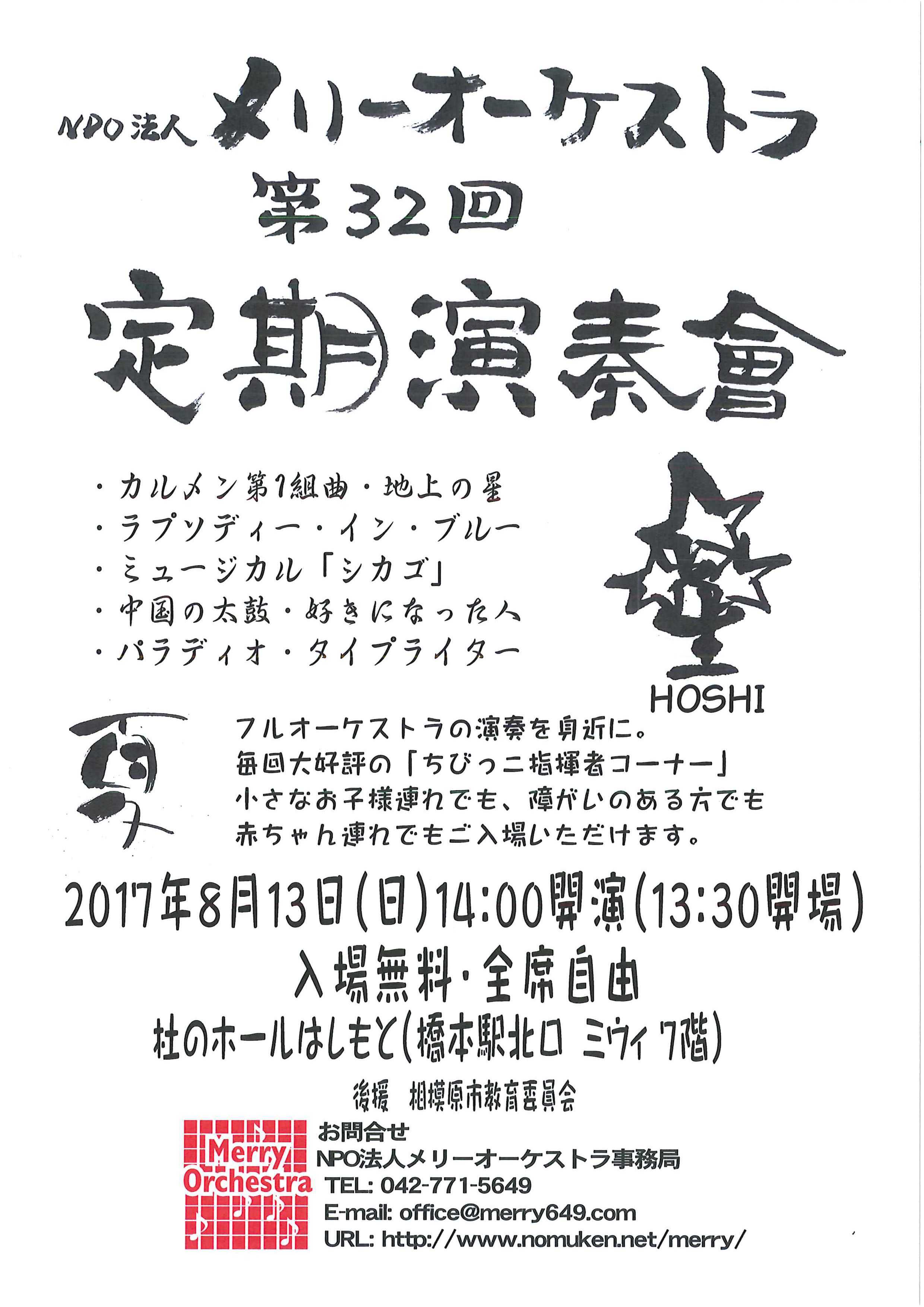

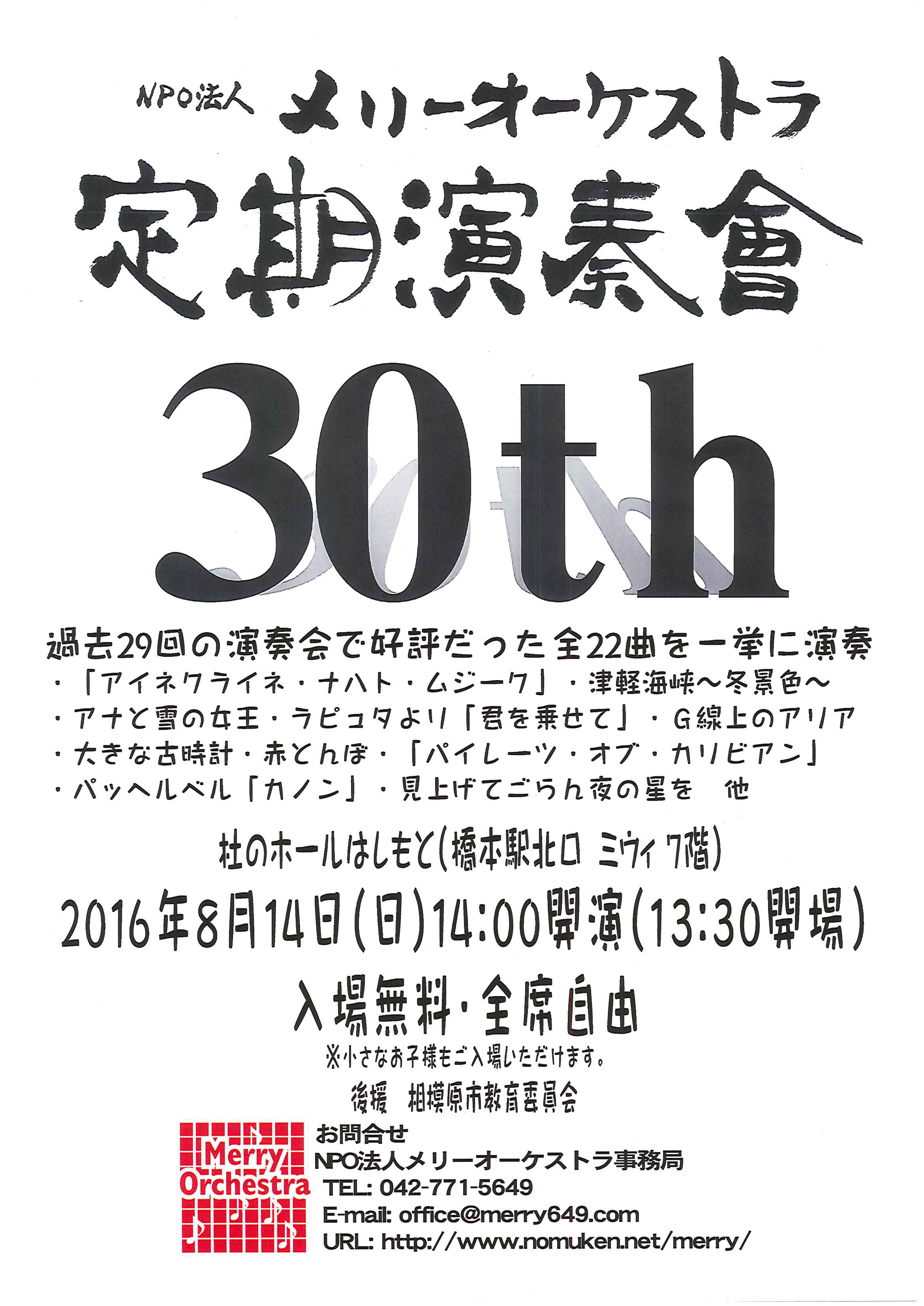

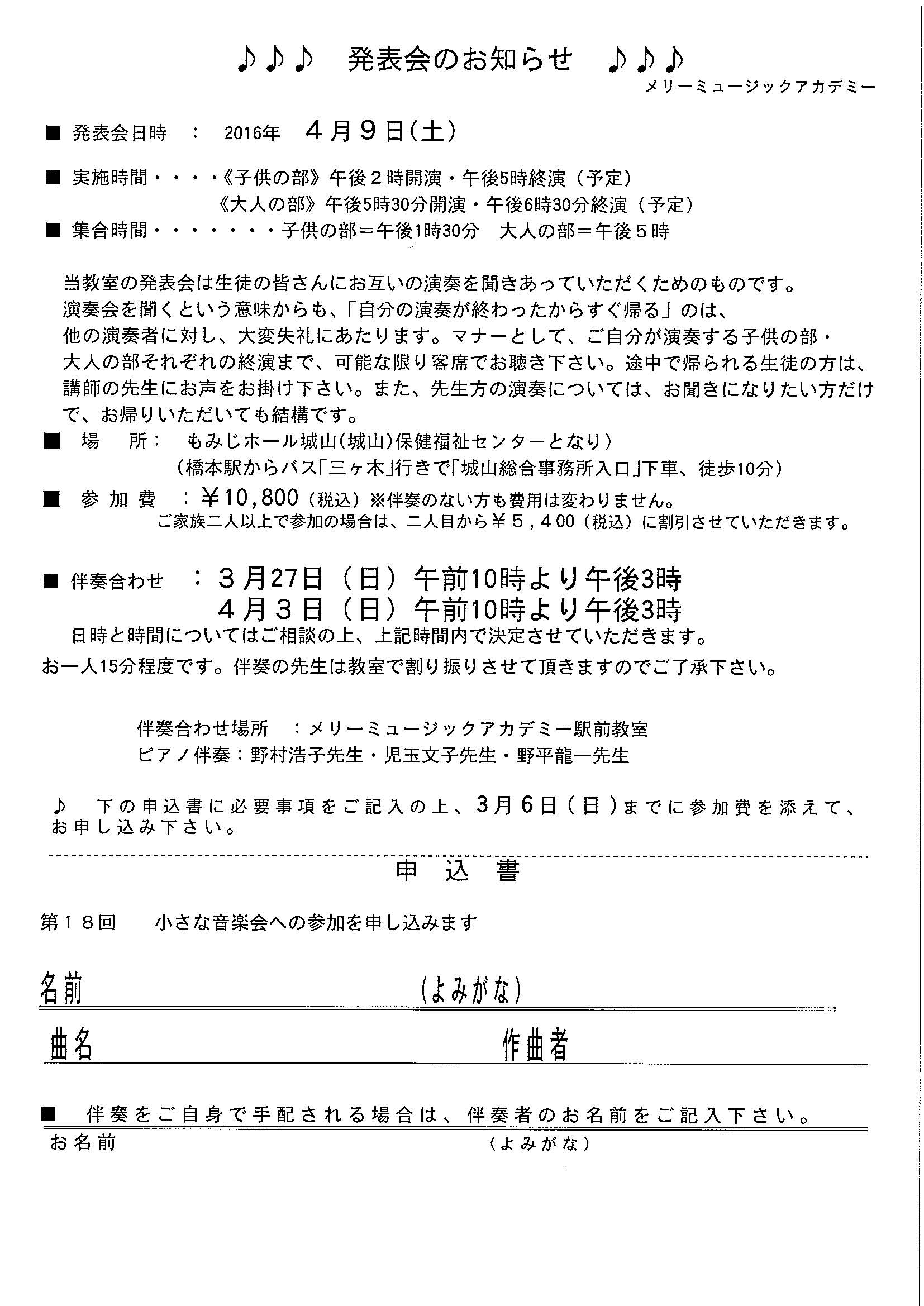

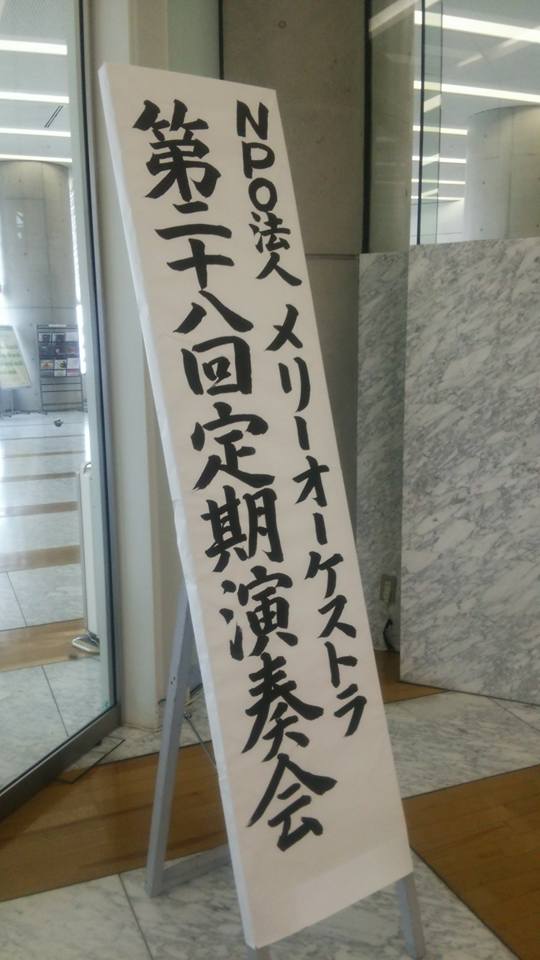

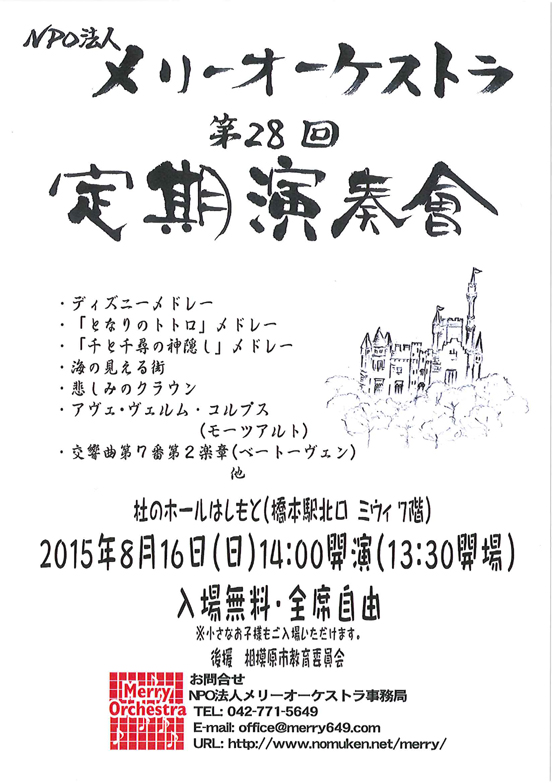

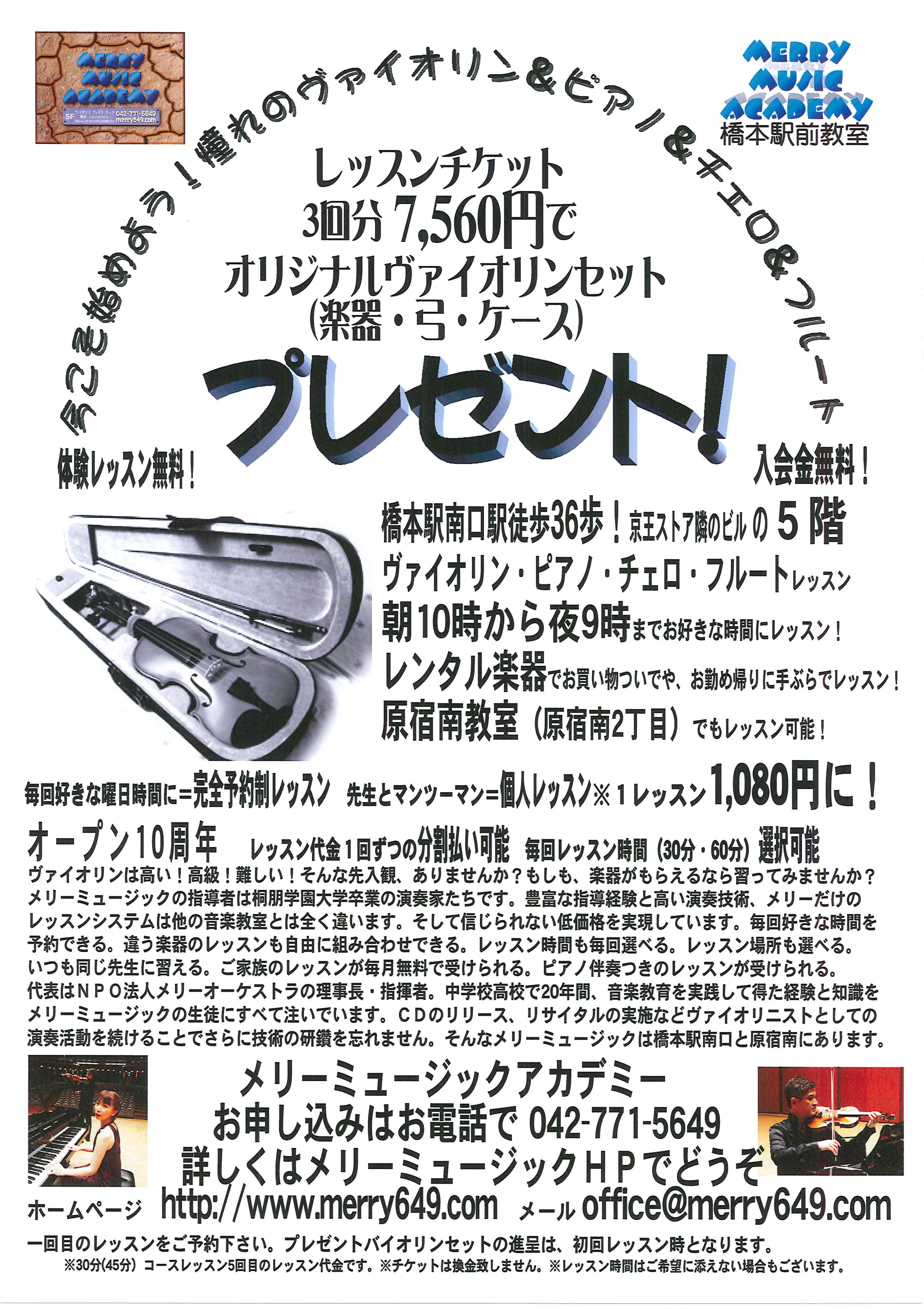

私自身、学生時代にいくつかのアマチュアオーケストラの「トレーナー」と言われることをきっかけに、音楽大学卒業後に「中学・高校の部活動オーケストラ」と言う一種のアマチュアオーケストラを「ゼロ」つまり何もなかったところから指導と運営を行い、20年間の愛第二たくさんの事を学び、経験しました。在職中から地元に「子どものための」メリーオーケストラを設立し、NPO法人化後も20年以上、この「アマチュアオーケストラ」に関わってきました。

また、信州大学の管弦楽団の指揮を1年間、務めた経験や、神奈川県の高等学校文化連盟、器楽管弦楽部門のオーケストラを数年、指揮させていただいたりもしました。

「指揮者」と言うよりも「指導・運営」と言う言葉の方が相応しい仕事だと思っています。

そんな経験も含めて「アマチュアオーケストラ」ってなんだろう?と思う事が度々あります。

基本は「演奏者が趣味で楽しむ」活動である事です。お客様を呼び、聴いてもらう「コンサート」は必須条件ではありません。ましてや「収益活動」とは無縁の活動です。

演奏する人が「主役」なのです。

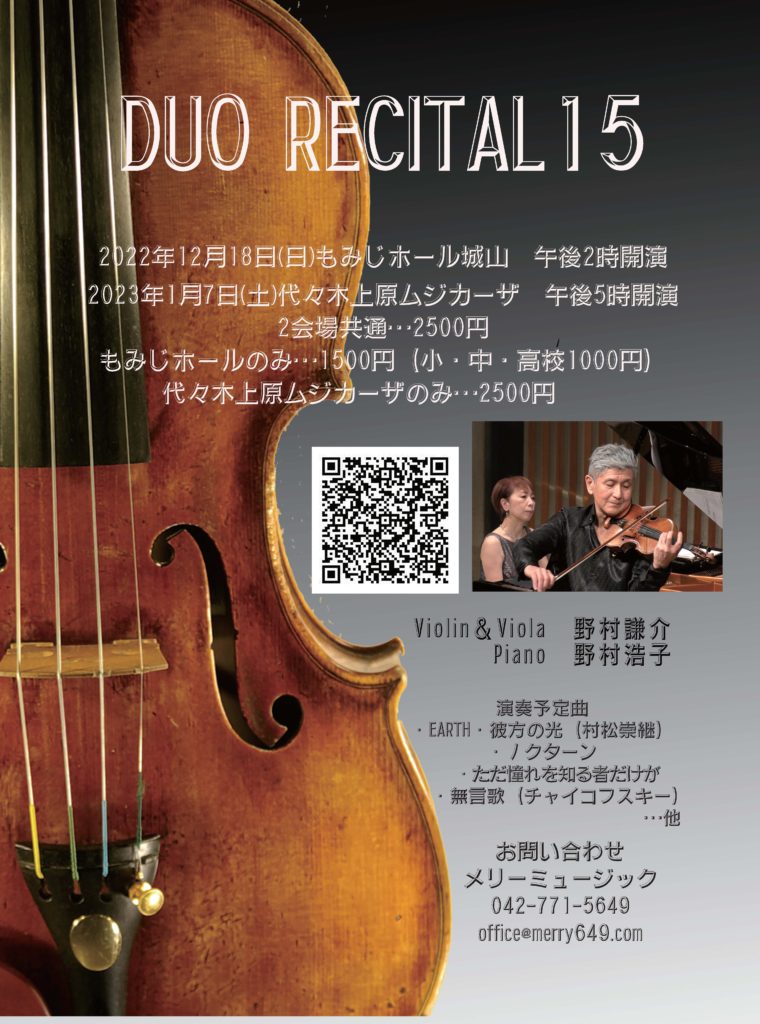

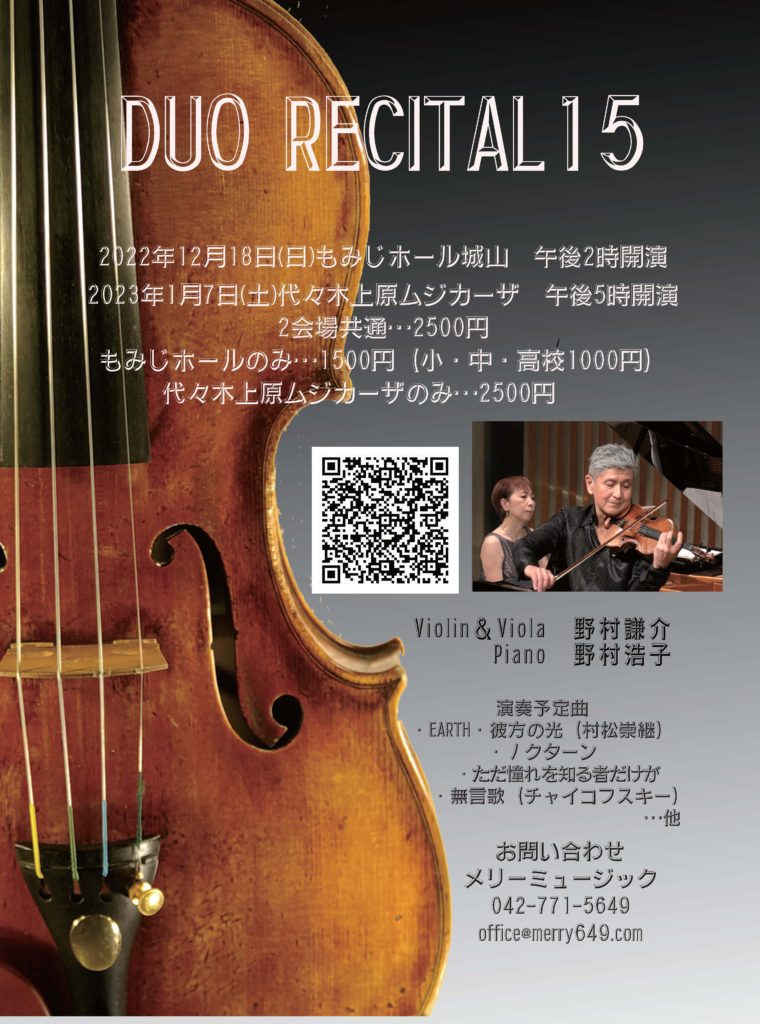

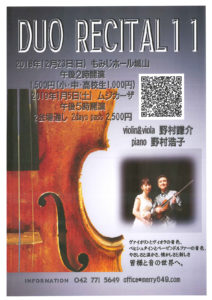

演奏を楽しむひとつの「手段」「目標」としてコンサートを開催することもあって良いのです。演奏する喜びを、会場で聴いてくださるお客様と共有するのは、本当に楽しいことです。

さて私が「聴く側」になって考えてみます。自分が運営するオーケストラを録画して聴くのも「聴く側」には違いありませんが、実際に会場で他のオーケストラの演奏おw聴くと多くの事を感じます。

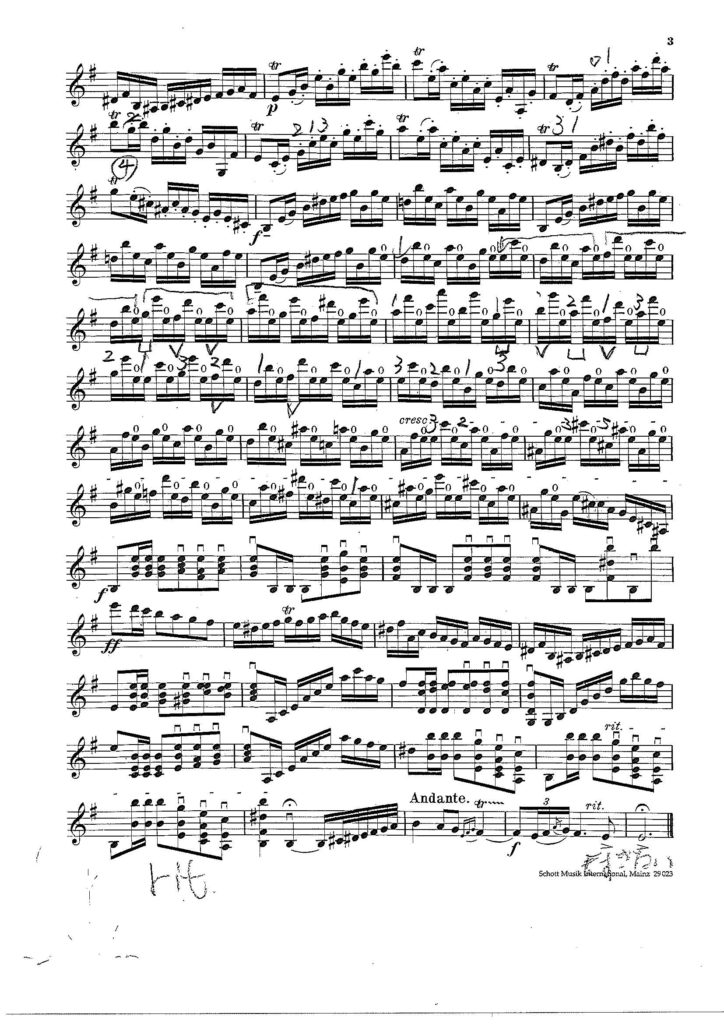

一人のソリストが演奏する「個性」と、アンサンブルやオーケストラが演奏する「個性」は、どのように違うでしょうか?

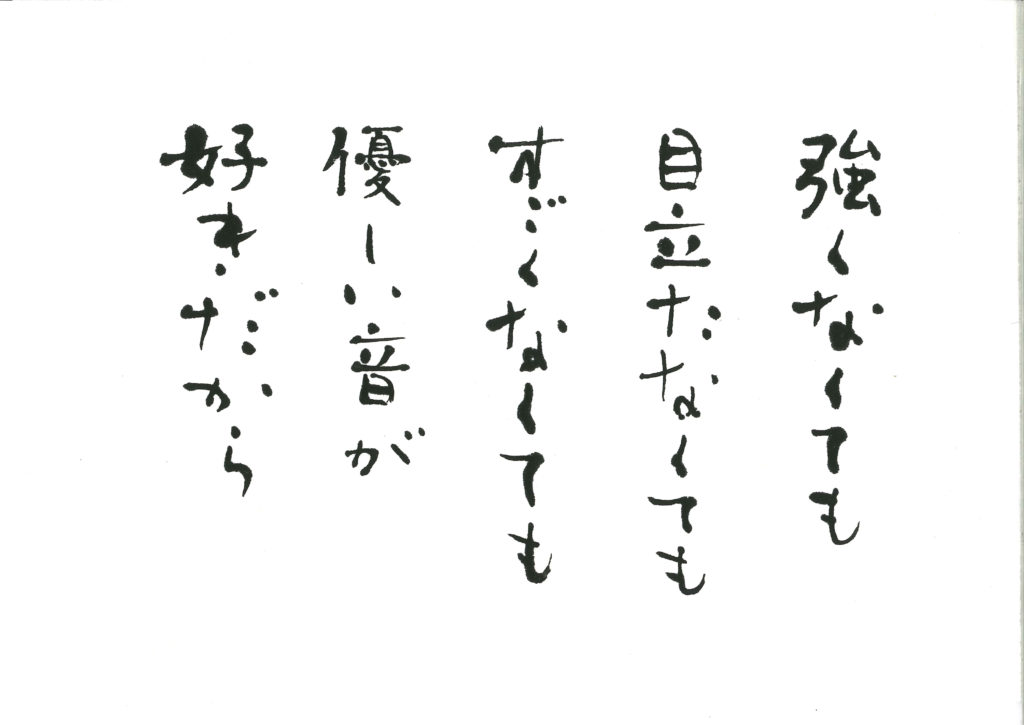

音楽である事に違いはなくても、「演奏技術」と言う面で個人の技術ち「アンサンブルの儀中t」は違います。アマチュアオーケストラの場合、技術の高い人もいれば初心者、あるいは初心者に近い技術の人も演奏しています。聴き方にもよりますが、演奏された「音」と「音楽」から感じられる演奏者の「感情」が客席に届くか?届かないか?がアマチュアオーケストラのすべてだと感じます。

感情…演奏者の緊張感NNや不安、高揚した気持ちが「音楽」に自然に現れます。

プロの場合には、それらを意図的に技術でコントロールします。アマチュアの亜場合、そこまでの技術がないのが当たり前です。

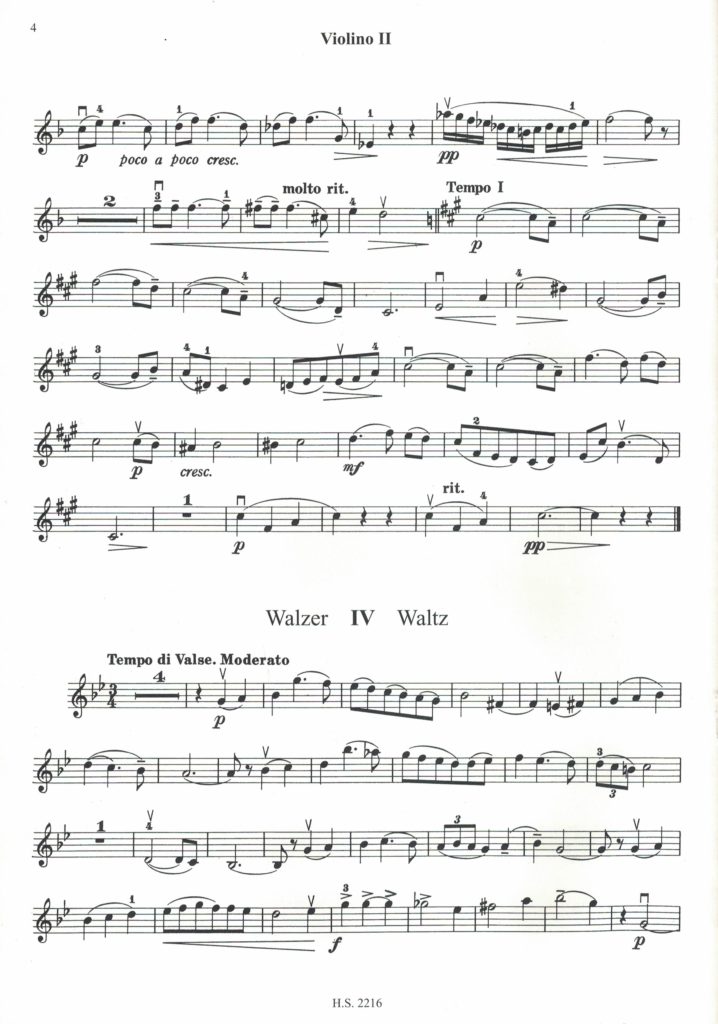

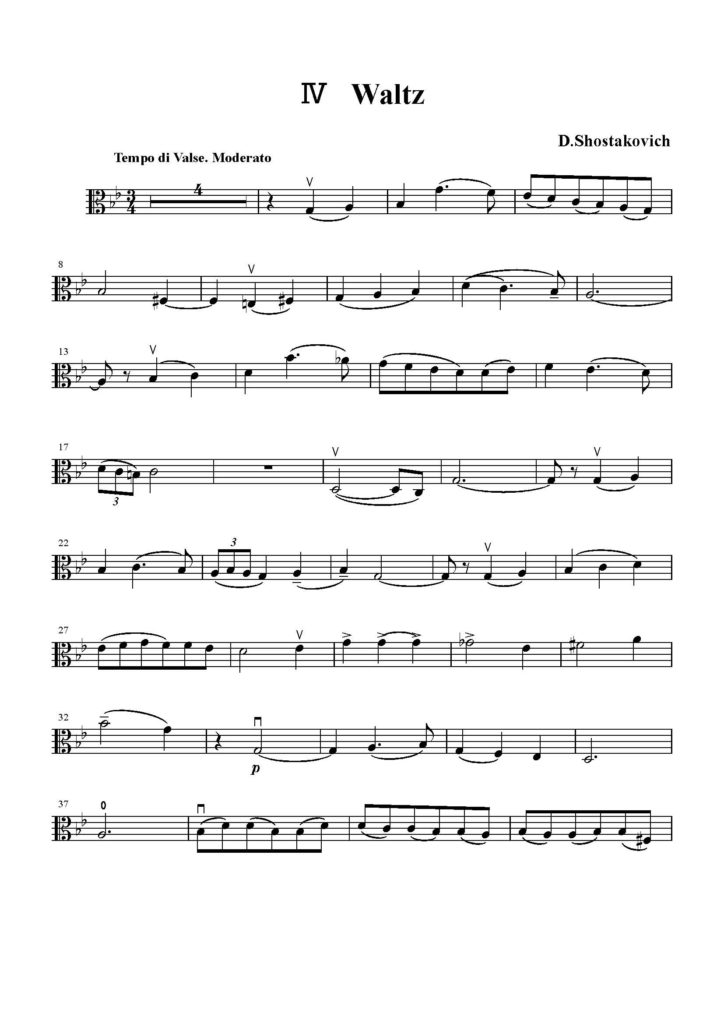

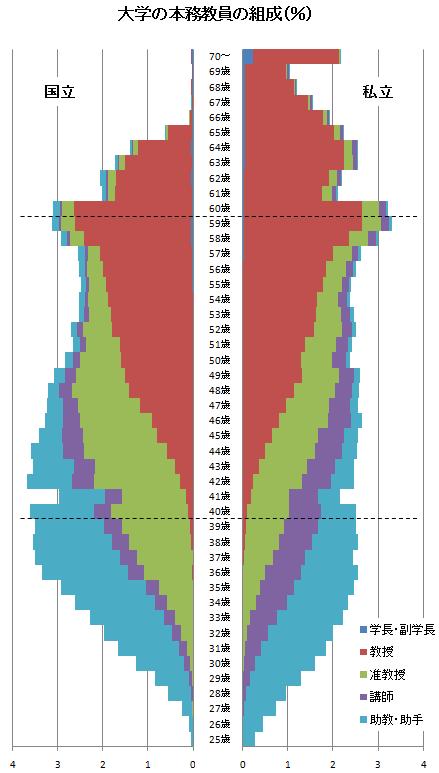

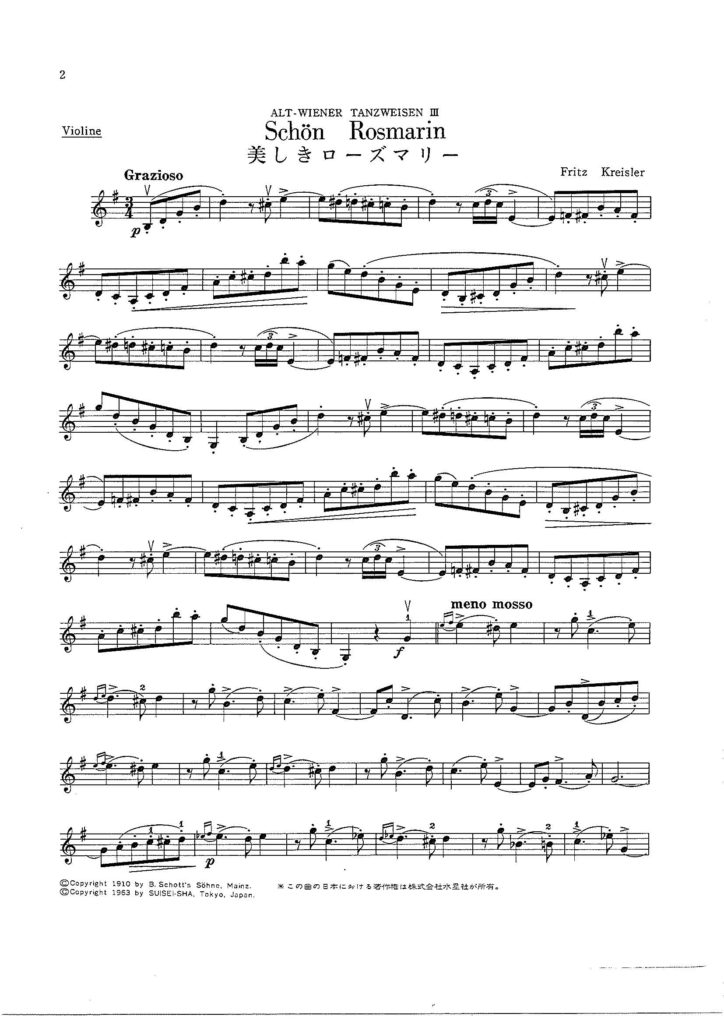

アマチュアの場合「楽譜通りに正確に演奏できない」ことも当たり前です。個人の演奏技術に一定の基準がないのがアマチュアオーケストラです。仮に楽譜通りに演奏できたとしても、プロのオーケストラと比較すべきものではありません。

演奏技術に大きなばらつき=差があるアマチュアオーケストラが、練習で「どんな目標を設定するのか?」が指導者…指揮者の役割だと考えます。演奏技術の高いメンバ0や経験の豊富なメンバーにとって、自分より「下手」なメンバーと一緒に演奏することに、不満を持つ人がいるのは事実です。アンサンブルとして、高い水準を目指せば個人の演奏技術が高いことが前提になります。不満を感じる人は、自分より高い技術を持った人と演奏すれば良いのです。ただ、自分よりうまい人にとって「自分」がどんんな存在なのか?を考えれば自己矛盾に気付くはずです。自分よりうまい人と演奏する=自分が邪魔な存在という事になってしまいますから(笑)

オーケストラ万バー一人一人の、演奏技術を練習で高めながら「目指す演奏」を明示することは簡単な事ではありません。指導者からの精神論や、指揮者のカリスマ性だけに頼るのは間違いです。客観的な演奏技術の指摘と修正、メンバー一人一人の演奏技術の把握、練習時のメンバーの「人間関係」と「空気を読む力」が不可欠です。

演奏会本番の演奏で、演奏者が「最高」の状態で演奏が終えられるように、準備をするのが指導者=アマチュアオーケストラの指揮者の仕事とと考えています。

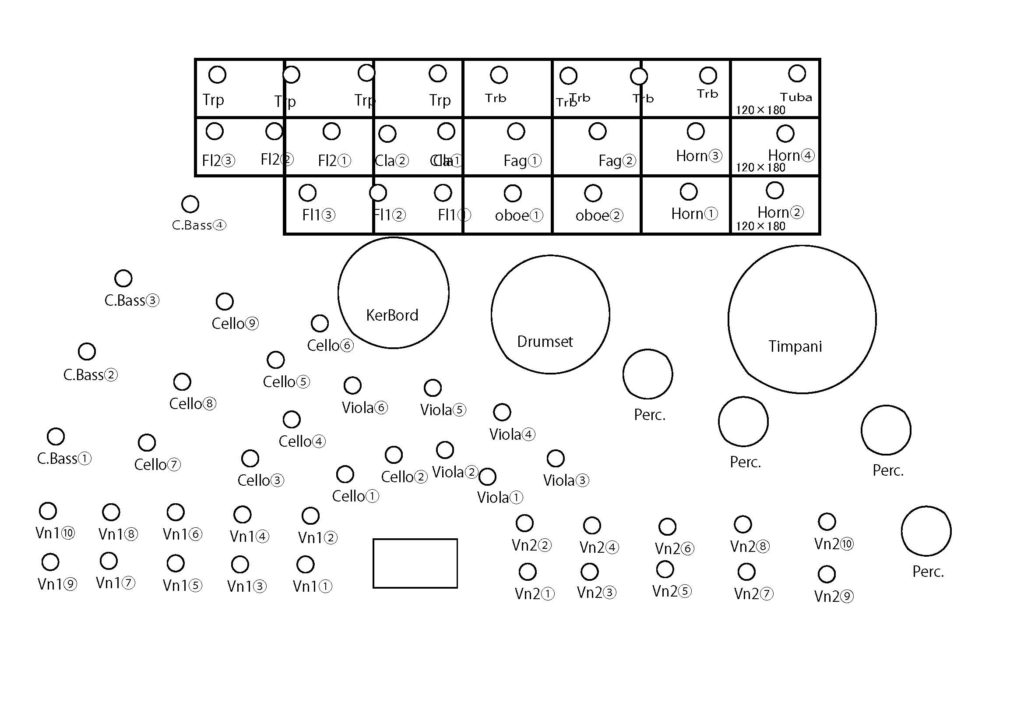

当然ですが演奏会を開くための「制約」があります。資金的な問題は最大の制約になります。理想と現実は大きな違いがあります。その「条件」の中で、アマチュアメンバーが最高の感動を感じながら演奏できなければ、聴衆に感情は伝わりません。

本番だけに参加してくれる「助っ人=エキストラ」にも最大限の満足感を感じてもらう事も指揮者の役割です。客席で聴く人に「一つの演奏」として伝える技術こそが、指揮者の存在意義だと思います。

アマチュアオーケストラの「個性は、演奏するすべてのメンバー全員の「一体感」だと考えています。技術のばらつきが「超える」のは、聴く人の「感動」です。

初めて聴くオーケストラの演奏に、感動する「なにか」を創り上げることが準備であり、練習だと思います。もちろん、技術は高い方が良いものです。演奏者が一致した「目的」を持つことで、より高い技術を得られるはずです。アマチュアオーケストラのの「目的」は「演奏者が楽しむこと」なのです。その喜びと感動が音楽になって客席に届けば、それこそが「個性」だと確信しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

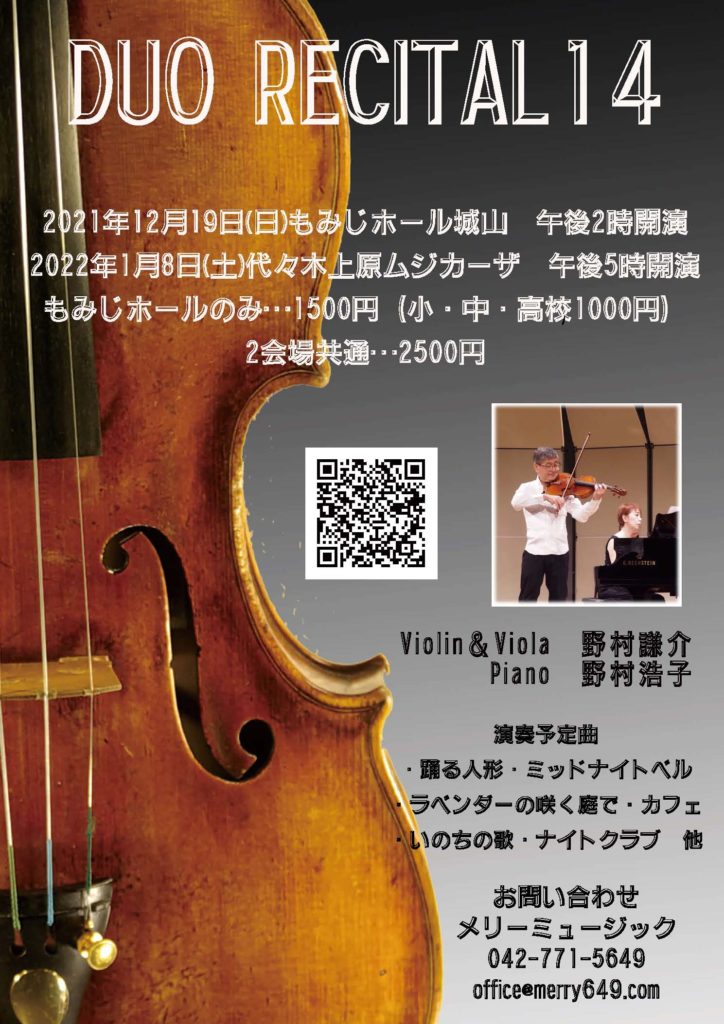

NPO法人メリーオーケストラ代表 野村謙介