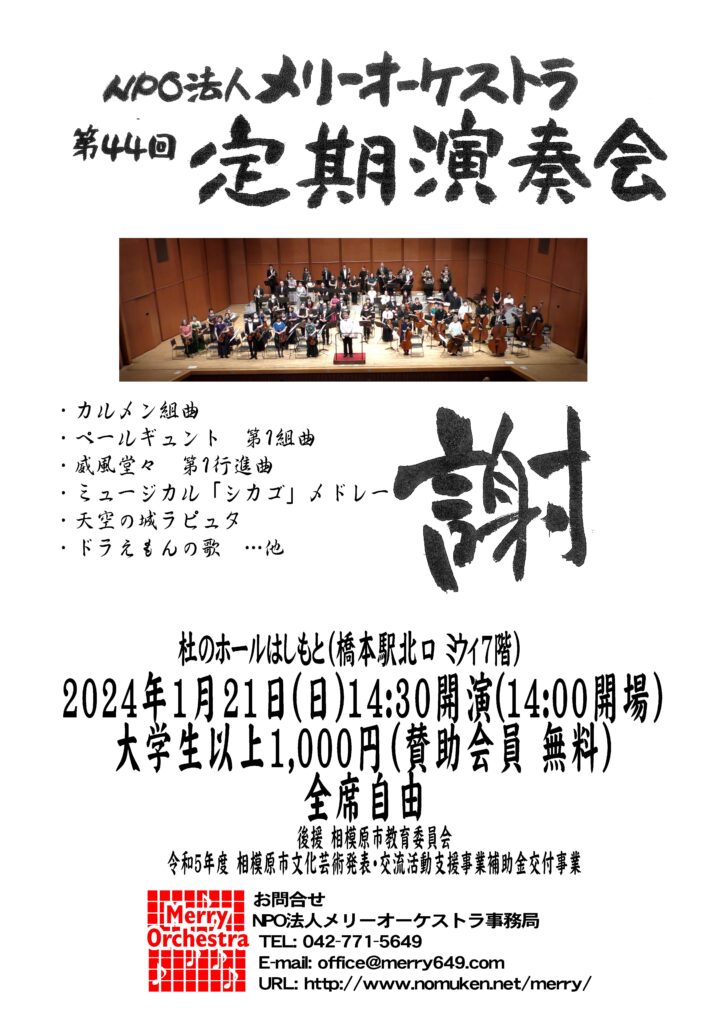

設立から22年、今回で44回目の定期演奏会です。

※2024年1月21日(日)午後2時30分開演

※JR横浜線・相模線 京王相模原線「橋本」駅北口すぐ「MeWeミウィ」7階 杜のホールはしもと

※大学生以上 1,000円 ただし、賛助会員とご家族、高校生以下は無料です。

※小さなお子様、赤ちゃん連れでも入場できます。

前回まで、演奏会に係る費用をすべて、賛助会費と参加するメンバー(会員)の会費と演奏会参加費用で賄ってきました。

一人でも多くの方に、オーケストラの演奏を通して音楽に親しみ、子供たちの健全な育成を!と入場無料で頑張ってきました。

物価高騰と景気の悪化で、今までのような運営は厳しくなり、やむを得ず賛助会員以外の大学生入場者に、入場料をご負担いただくことにしました。

賛助会員のご家族と、一般の高校生以下の方々は無料です。さらに、賛助会員には3回分の演奏会に無料でご招待させていただきます。

NPO(特定非営利活動法人)は、営利を目的としていません。「入場料を取るのは?」当然、営利目的ではありません。事実、ホール(相模原市民文化財団)へのホール使料金用は「無料演奏会=非営利演奏会」での区分として今回も扱われています。

さらに、今回の演奏会でのお客様(来場者)を見て、来年以降の演奏会を年に1回に減らす予定です。これも、経費の問題です。

もちろん、今まで通りに「入場無料」で「年に2回」の演奏会を開きたいと願っています。長年(22年間)、多くのお客様にご来場いただき、プロの演奏家たちにも無報酬で参加してもらい、たくさんの賛助会員に支えて頂いています。現在も会員や賛助会員の数が減少したわけではありません。

それでも経皮的に大変になっている原因は?先述の通り「物価高騰」と「景気の悪化」なのです。ホールの使用料金や練習会場の費用も値上がりしています。会員の負担(会費)は開設以来、1円も値上げしていません。演奏会参加の負担が増えることは不景気の中で「参加者の減少」につながります。

私たちのオーケストラに限ったことではありません。プロ・アマチュアの演奏会が継続できなくなってきました。

「文化の消滅」にはまったく無関心な政治家がほとんどです。祝電を送りつけ「知名度アップ」は狙ってきます(笑)当然、読みませんが。文化が消えることは、国家が消えることです。「たかが音楽」と思うかもしれません。それは「興味関心」の違いです。人間が生きる中で「衣食住」だけを考えても、そこには文化があります。

弥生時代のように、動物の皮で身体の一部を隠すだけの「文化」もありました。

竪穴式住居もタワーマンションも同じ「文化」です。海で貝と魚を取って食べるだけの食事も、イタリアンも同じ食文化です。

それらの文化を「不要」と考えるのは「頭の悪い人」でしかありません。

音楽という文化・芸術を守ることが、子供たちの笑顔、平和につながることは歴史的に考えても間違いのないことです。

NPOは「儲かりません」それは事実です。だから、日本に一つしかないのかもしれません。プロの演奏家がNPOオーケストラを作っても生活できません。アマチュアの場合、毎年必ず「総会」を実施し、多くの書類(貸借対照表など)を提出する労力を考えると「無駄」に思えます。国や自治体から「助成金」が1円でも出たことはありません。逆に「法人税」が発生しますが、毎年「減免申請」を税務署に提出し受理されています。

そんなメリーオーケストラの演奏会。

一人でも多くの方に、ご理解・ご協力いただけることを願っています。どうぞよろしくお願い致します。

NPO法人メリーオーケストラ理事長 野村謙介