映像はNPO法人メリーオーケストラが演奏したラヴェル作曲のボレロです、

今回のテーマである「ダイナミックレンジ」とは一言で言えば、一番小さな音と一番多く青戸との「差」をdb=デシベルと言う単位であらわすものです。

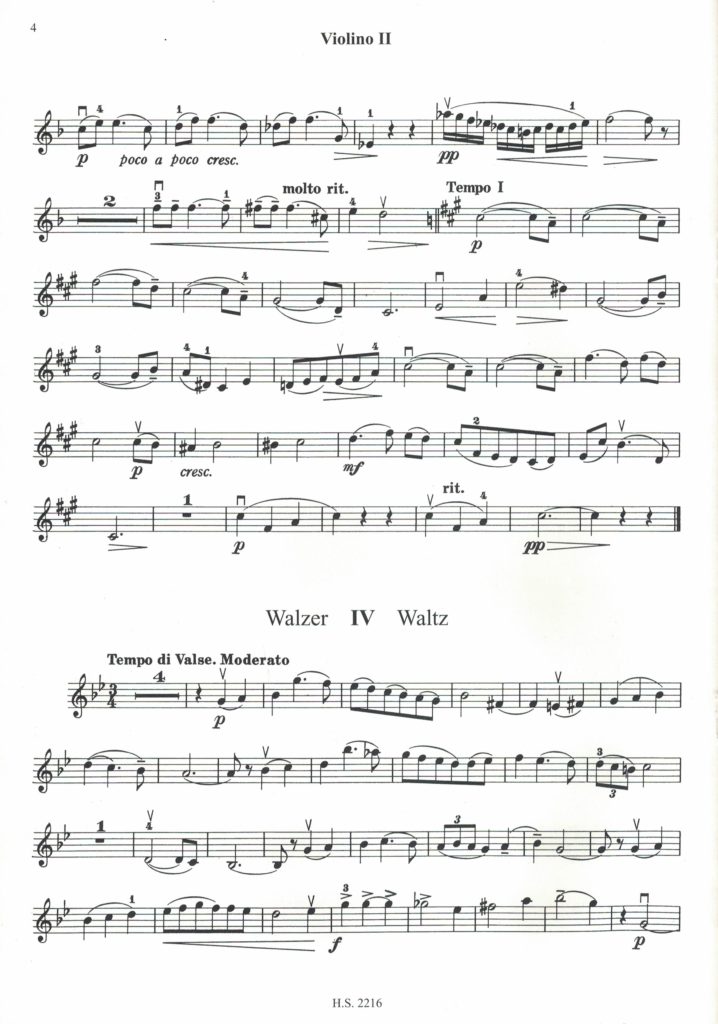

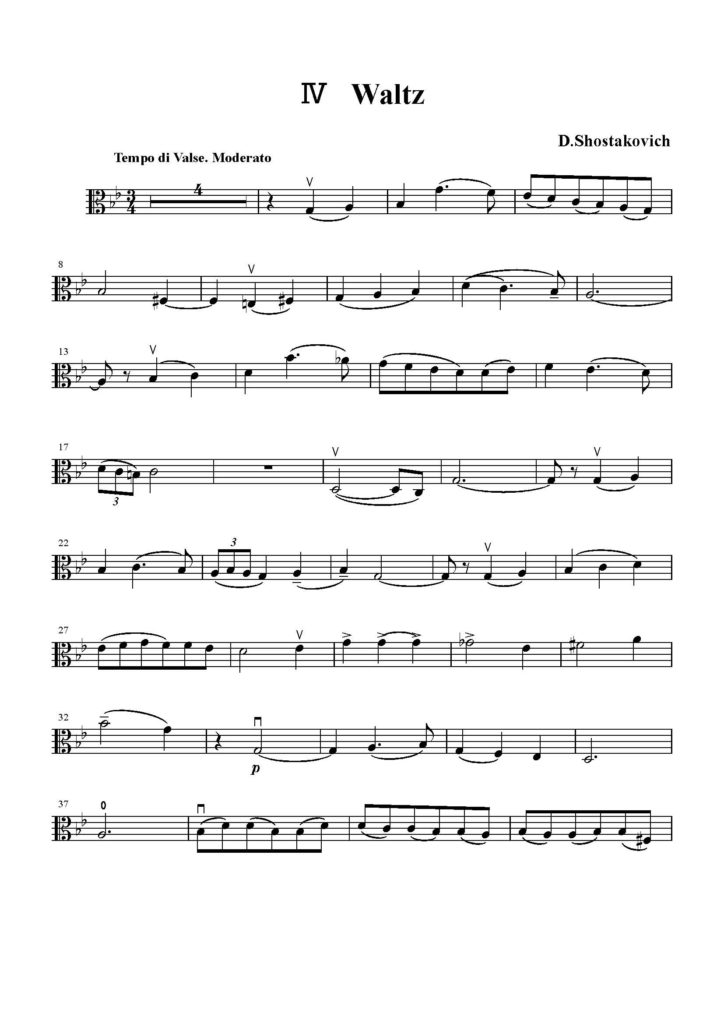

ボレロの冒頭武運はスネアドラムの独奏とヴィオラとチェロのピチカートで始まります。一般的に考えれば小太鼓の音が「小さい」と言う感覚はないかもしれませんが実際にホールの客席聴こえる音は極めて小さな音です、

その最小の音量からボレロ終結部の最大の音量との差がこの曲の「ダイナミック」となります。

人間の耳は約120dbのダイナミックレンジを持っていると言われています。

聴力検査で色々な音の高さの音が聞こえるか?検査しますが約30dbです。

小さな音は静かな場所でなければ聞き取れませんよね?

逆に言えば静かな場所では小さな音を大きく感じるのが人間の聴覚です。

録音する番委に雑音の事をノイズと言い、記録したい音の事をシグナル=信号であらわします。の二つの割合をS/N比という言葉で表し単位はdb=デシベルになります。このS/N比の数字が大きいほど雑音が少ないということを表わします。

昔のカセットテープレコーダーでラジオや音楽を録音すると、音楽屋人の声以外に「サー」と言うノイズが聞こえてしまうものでした。その雑音を小さくして録音・再生するための圧縮と復元をする機能を考え出したのが「DOLBY」ドルビーという会社です。今でも映画の最後に見かけるロゴがありますよね?

カセットデッキに「ノイズリダクションシステム」として搭載されて機能です。

カセットテープのサーノイズはデジタル録音になって亡くなりました。

飛躍的にノイズが減り、16bit録音だと96dbという素晴らしいダイナミックレンジで録音再生できるようになりました。24bitになると144db…人間の貯力を超える幅の音量差ですので意味はありません(笑)

ここまで録音・再生する機会による音量差を書きましたが、音楽によってその音量差が全く違います。再生して音楽を楽しむ方法もヘッドホンやイヤホンになりました。ポップスの場合には一曲の音量差が小さいのが得量です。

「ロックって大音量でしょ?」はい、その通りですが小さい音は演奏されませんから音量差は少ないのです。

クラシック音楽でもピアノ1台のダイナミックレンジとヴァイオリン1丁のダイナミックレンジは違いますしオーケストラの演奏となればさらに大きな音量差があるのです。

その音量の幅こそがオーケストラの魅力でもあります。

ちなみに下の映像はボレロの冒頭部分を電気的に大きくしたものです。

音量を「平均化」することで聴きやすくなりますが音楽の魅力は逆に少なくなります。どちらが良い…と言うことではなく、音楽によって本来あるべき音量差を楽しむことも理解してもらえればと思っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ヴァイオリニスト・ヴィオリスト 野村謙介