前回に引き続きこのテーマ。

プロの料理人が作るものと、そうでない人の作る料理の違いは

ただ単に「どちらが美味しい」という価値判断はできません。

食べる人にとって美味しいと感じる食べ物は、数値で表せるものではありません。

同じ料理を同じ人が食べたとしても、美味しいと感じるときもあれば「あれ?」と感じることもありますよね?

記憶に懐かしい味や香りは他人に表現できません。

よく言われることですが、母の作ってくれた普通の家庭料理が一番懐かしく、美味しく感じることもあります。母から子供に伝えられる味も多くは「だいたいこのくらい」の味付けだったりします。

プロの作る料理にないものは「妥協」だと思います。逆に「こだわり」があります。

その料理につけられる値段は様々です。評価も様々です。

音楽だってそうですよね。

懐かしく感じる曲があったり、思い出のある演奏があったりします。

新しい出会いを積極的に求める人もいれば、全然興味のない人もいます。

知らなかった音楽に出会う楽しさは、新しい料理に出会う楽しさと似ています。

ぜひ、一曲でも多くの音楽を「つまみぐい」「味見」してみてください。

病み付きになる音楽に出会えるかもしれません。

メリーミュージックブログ

相模原市橋本駅前の音楽教室 042-782-1922

TEL.042-771-5649

※駅前教室〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本2-3-3

※原宿南教室〒252-0103

神奈川県相模原市緑区原宿南2-26-1

お楽しみ映像

たまにはお気楽な映像で癒されて下さい。

浩子先生の電子ピアノ鍵盤を歩くぷりん。そして、ぷりんの得意技「ぷりんちゃんがころんんだ」の瞬間です。

練習量を増やすこと

多くの生徒さんが通う教室ならではの指導者の悩み。

自宅での練習が上達の必須であることを生徒さんになかなか理解してもらえないことです。練習そのものが「楽器を弾くこと」だと思い込まれることも困るのですが、何よりも練習の量を増やすことでしか得られない感覚があります。

学校の部活動で毎日のように、何時間も練習することが当たり前だった記憶は多くの方にあると思います。お金を払ってまで習う音楽ですが練習しなければ上達しないのは部活と同じですね。

毎日の練習時間を確保することは大人に取ってとても難しいことです。好きだから出来るのだと思います。練習すればもっと楽しくなることを生徒さんに実感してもらえるために、どうすればいいのか?日々考えています。

練習して初めて知る世界がある

自分にも言い聞かせています。

弦の張替

受験生指導

メリーミュージックは音楽大学や音楽高校への進学希望者「だけ」を指導する教室ではありません。ほとんどの生徒さんは趣味として楽器を習ってくれています。

趣味の音楽と職業音楽家の音楽は基本的に同じ「音楽」です。

ただ、音楽の学校を受験するためには出来なければいけないことがたくさんあります。その多くは一般に趣味で楽器を演奏している方にとって未知の世界です。仮にわかったとしても簡単に身につけられる技術ではありません。

受験生といえど普通の中学生・高校生です。音楽が好きで小さい頃から楽器を習っていたり、学校で部活動の音楽を楽しんでいたりします。その楽しさこそ音楽の魅力でもあります。

でも…音楽学校の受験という勝ち残りゲームに勝つために、趣味の音楽を「我慢」しなければいけない現実もあります。

その選択を子供に迫るのはかわいそうだという考え方もあります。

だから大人がレールを強敷いて子供を導くべきだという人もいらっしゃいます。

私は子供に子ども自身の能力を信じさせることと、目標を達成させるために子供が出来ることを子ども自身に考えさせることを大切にしています。

選択することはとても大変なことです。でも、その選択の後の努力、目標を達成するために何かを我慢することのほうが大変なのです。

それをフォローすることが親や教師の役割だと思っています。

子ども自身が一分一秒を大切にしながら上達しようとすること。それこそが「受験勉強」なのです。

メリーの受験生たち。頑張れ!

楽器とお料理

私はレッスンや楽器の選定をするときに良く「お料理」に例えます。

人間は食べなければ生きていけないので、その意味では音楽とは違うのですが、

好き嫌いだったり、対価として支払うお金だったりを考えるとき、何気なく考えているお料理がとてもわかりやすいのです。

丁度今、教室に45万円前後の楽器が10数丁展示されています。

その楽器の中から自分の好みの楽器を選び、大切なお金を使うお客様の立場に立って考えてみます。

楽器にもお料理にも「素材」があります。そのよしあしを見分けることだけでも、経験と知識がいります。一時期問題になったスーパーのお肉やお魚などの表示偽装問題。プロが見れば見分けられる「嘘」も私たちには見分けが付かないのが現実です。同じことは楽器の素材である「木材」にも言えます。まして、楽器は木材の上にニスが塗られ色もつけられています。元の木材が本来楽器に使うべき種類の木だったのか?さえわかりません。まして、その木材がどのくらいの期間、自然乾燥され水分が抜けてよく響く状態になっているものなのか?見た目ではわかりません。

素材のよしあしを見分けられるプロが料理人であり、バイオリン製作職人です。

その素材を使うために「お金」が支払われます。そして、そこから料理や楽器製作が始まるのです。その次の段階で料理人と職人の「経験と技術」が再び発揮されます。

人の好みは千差万別ですから、すべての人が「最高」というものはありません。職人一人ひとりの好みが出ます。一人でも多くの人に「おいしい」「美しい」といわれる料理や楽器を作ろうとする人もいれば、個性を尊重する人もいます。それも好みです。

そうやって出来上がったお料理や楽器。その価格が「誰にとって妥当なのか?」なのです。

いくら素材が高級であっても、その価値は一般の人にはすぐにはわからないことは先ほど書きました。だとすると、お料理であればそれを食べる人、楽器であれば弾く人が「他のものと比較して納得できる価格」でなければ世の中で受け入れられません。

いくら職人が「この楽器を100万円で売りたい!」といってもその楽器が10万円の楽器と同じ見た目で同じ音しか出なければ誰も100万円の楽器を買いません。お料理でも同じです。

つまりは「相対価格」なのです。本来それが市場原理のはずです。

ところが今の日本は「クチコミ」「肩書き」が、それより先にあります。

確かに食べてみようと思うか思わないかは、お店の店構えや、雑誌やテレビで紹介されていた情報が気になります。「高いから美味しいんだろう」という先入観もあります。

最後は食べてみた自分の味覚、音を聞いた自分の聴覚が評価の基準なのです。

職人さんが生活していくために良い木材を購入し、長い時間をかけ、さらにこだわりのニスや部品を取り付けることで「原材料費」がかかった楽器を安く買い叩かれるのは一番つらいことでしょう。その楽器が弾く人にとって他の楽器よりも好みの音が出るものであれば同じ値段の楽器よりも売れるのです。買う側、食べる側の「純粋に好きなものを感じる心」が美味しい料理を作ってくれる料理人を増やし、素晴らしい楽器を作ってくれる職人を増やすことになるのです。

母校(桐朋学園大学)に行ってきました

久しぶりの晴天に恵まれた昨日、仙川にある私と浩子先生が高校大学で音楽を学んだ桐朋学園に行ってきました。7月から旧館の建て直しのため取り壊し作業が始まるため、内部を見学できる残り少ない期間をさびしく思い出かけました。。世界の桐朋といわれる音楽大学。実は本当に小さな校舎が二つだけの学校に高校生と大学生が日夜音楽を学んでいます。今は調布に新しい校舎が出来、そちらも使っての授業らしいですが、私たちの時代はこの鉄筋コンクリート4階建ての二つの校舎がキャンバスのすべてでした。小澤先生が一期生ですが、その当時からこの校舎があったそうです。現在64期生が高校1年生かな?私は25期生。歴史を感じる校舎に別れを告げてきました。入試、試験、オーケストラ、桐朋祭などなど、青春の全てが詰まった校舎。耐震問題で建て直しなのですが、まだまだ使える校舎。地震国日本の宿命ですね。

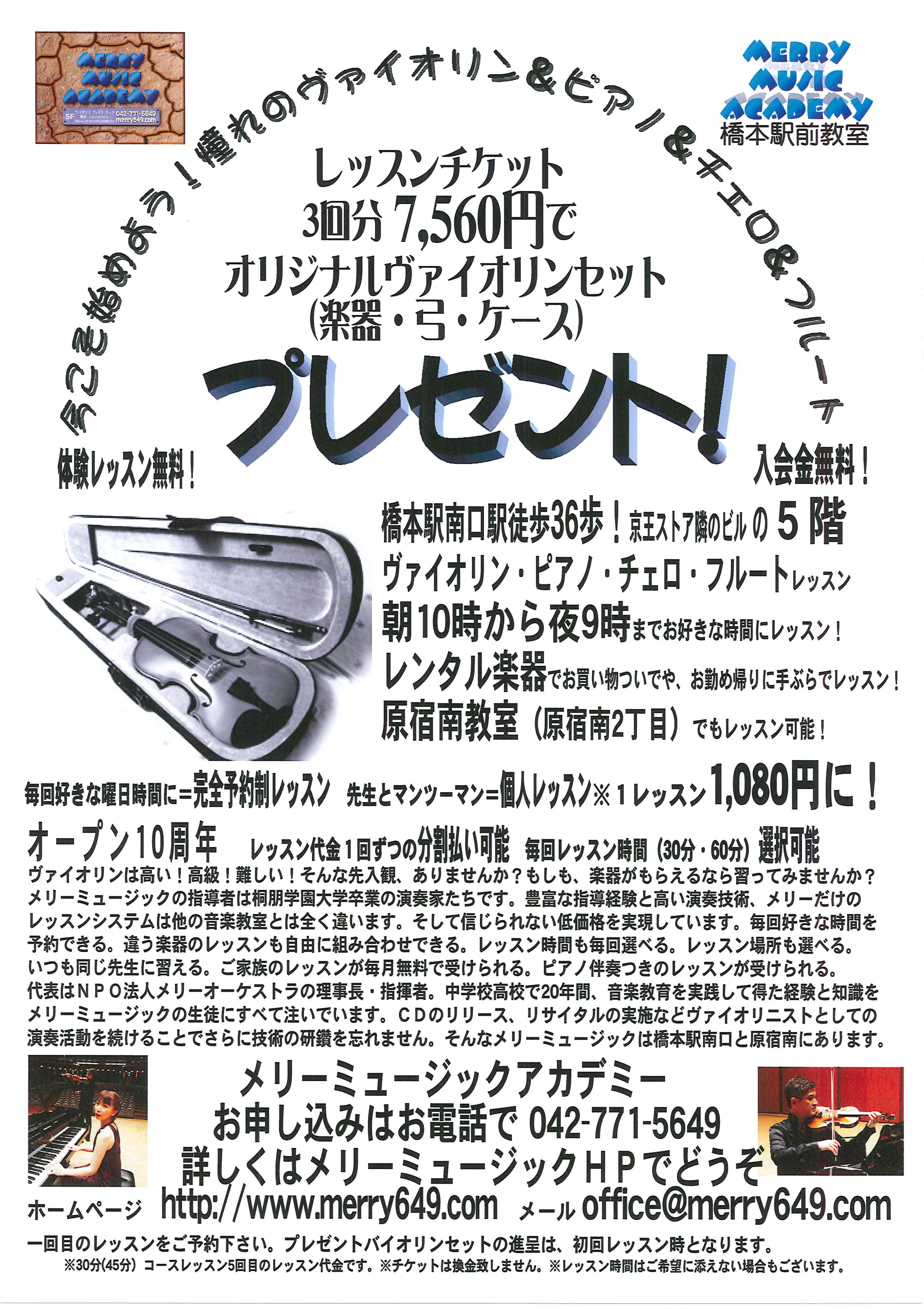

新聞折り込み広告を入れました。

新色入荷

新年度スタート!

駅前教室の窓から見える景色は四季折々、遠くの山にも目の前の相原高校にも変化を感じます。

この窓から見る景色も10年目です。橋本駅周辺はその間、あまり大きな変化はありません。

レッスンに来てくださる生徒さんは、現在の会員数が660名を越ええています。

体験レッスンだけの方も含めれば1000人以上の方にヴァイオリンやピアノ、フルート、チェロ、トランペット、オーボエなどなどたくさんの楽器のレッスンをしてきました。

転勤で橋本を離れていった方もいらっしゃれば、途中で飽きてしまった方ももちろん、おられます。一方で、10年間ずっと習い続けている方もいらっしゃいます。

学習塾と違うのは「ゴールがないこと」です。

スイミングやテニススクールと違うのは「自宅で練習できること」です。

楽器の演奏は高齢者でも問題ありません。現実に、多くのプロ演奏家が80歳を超えても現役で演奏活動を行っています。「ああいう人は小さいときからやっているから特別なんだ」と勘違いされますが、人間の能力にそんな大きな違いはありません。高齢になれば誰でも肉体は老化します。自然のことです。その衰えを「経験と感覚」が補うように出来ているのです。

小さいときから音楽を習う生徒さんがたくさん教室にいらっしゃいます。

学校以外で楽器を習い、自宅で練習し続けることは、子供の個性を引き出し、音楽以外のすべての日常活動…すべてのジャンルの学習(勉強)や集中力、観察力、持続力の発達に大きな効果があります。

私自身の経験で、20年間の中学校・高等学校の教員生活と10年間メリーミュージックで

子供の発育と音楽のかかわりを肌で感じてきました。

音楽に興味を持ち続けられない集中力を持続できない子供の多くは

学校での生活にも問題が見えます。

そして、なにより「親」の問題がこどもに影響していることを強く感じます。

問題というのは「考え方」だけではなく「行動」も含んでいます。

わが子に音楽の楽しさを感じて欲しいと思うなら、

まず親が音楽の楽しさを知らなければムリです。

それは勉強でも生活でもそうですね。

新年度、これから新しく楽器を弾けるように始めよう!

はじめるなら「絶対にやめないで一生続けよう!」

飽きたらやめるなら、やらせないほうが子供のためになります。

ぜひ、人生の楽しみとして楽器を弾く楽しさを家族みんなで

楽器を演奏してみましょう!