「クラシック演奏家・年収」というキーワードで検索すると、いくつかの文献があります。どんな職業であっても働く本人の「価値観」が最も重要であることは変わりません。働く目的も人によって異なります。「生活するため=生きるため」の人がホトンですが、中には「道楽や生きがいのために働く」人もいます。「権力欲を満たすため」の政治屋を見ていると「こいつらの職業なんていらない」と思うのは私だけ?(笑)

クラシック音楽を演奏したり作曲して生計を立てる人の生活を考えてみます。当然、非常に大きな「幅」があります。一部の「有名人」は年収で千万単位の収入があります。一方で多くの音楽家の年収は000万円に満たないひとから多くて400面円ぐらいでしょうか。

「実力の世界」とも言えません。ボクシングやプロ野球の選手のように「数字」例えば勝率とか打率で「実力」を客観的に判断できる職業もありますが、日本のクラシック音楽家の場合「有名になる=仕事を得られる」のは、客観的な実力よりも「肩書」や「メディア受けする」事の方が重要視されます。

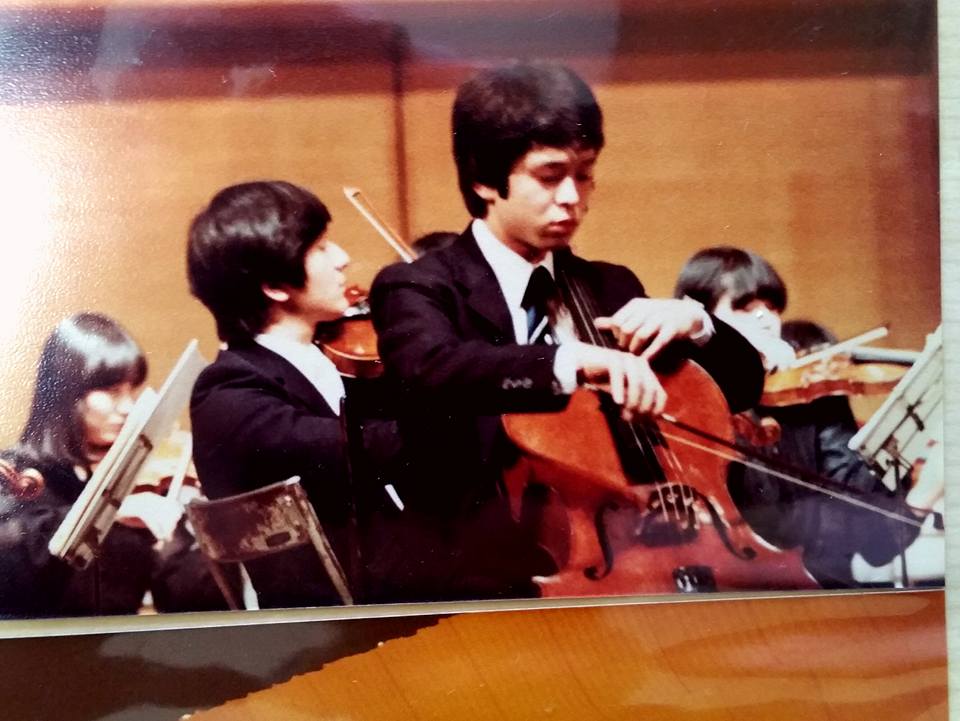

今から40~50年ほど前、日本は好景気に沸いていました。私自身、学生時代に演奏のアルバイトだけで十分すぎるほどの「稼ぎ」がありました。テレビの歌番組での演奏、ポピュラー歌手のコンサートでの生演奏、レコーディングスタジオでの演奏、音楽鑑賞教室でのオーケストラ演奏などで、月に20万円以上収入がある場合も珍しくなかった時代です。

演奏が「デジタル化」され、高い人件費よりシンセサイザーとコンピューターで「事足りる」事になりました。レコードがCDに、CDは「配信」に代わりました。

人間が楽器を演奏し、会場での「生演奏を楽しむ」クラシックコンサート。「娯楽」の一つであることは事実です。生活に欠かせない事ではありません。ましてや「配信」で音楽を楽しめるなら「十分」と言う人もいます。現代の日本で「クラシック音楽家」は不要な存在なのでしょうか?文化として、クラシック音楽は無くなって良いものなのでしょうか?

そもそも「文化」は人間の知性と教養があって初めて成立し持続されるものです。個人の「娯楽」は様々です。競馬やパチンコも娯楽です。登山や趣味のスポーツも娯楽です。それら全ては「経済活動」でもあります。

多くの娯楽は、楽しむ人「以外」の人が用意する環境があって初めて成り立ちます。登山でも、山小屋を営む人・救助する人・登山道を整備する人がいるから安全に楽しめます。

クラシック音楽を「聴いて楽しむ」娯楽には「演奏する人」が不可欠でした。録音する技術がなかった時代が、まさに「全盛」だったとも言えます。録音された「演奏」が無料で楽しめる現代です。生で演奏する「人間」は、今更これ以上いらない?(笑)のでしょうか。

人間が演奏する音楽を、他の人と一緒に聴いて楽しむ「文化」を維持することの「意義」を考えるのは、一人一人の「価値観」に頼るだけでは困難なことです。先述のように、人によって「娯楽」は違います。音楽に興味のない人にとって、演奏家がいなくなっても困りません。大きな視点で考えれば、すべての「社会活動」は「誰かに支えられている」活動です。物を創る人・思を売る人は「買う人」がいるから生活できます。競馬を国が「特例」として認めているから「賭博」でも許されます。競馬にお金を「書ける人」がいるから騎手も調教師も馬主も生活できます。

クラシック音楽で生活できる人が、誰もいなくなれば、いずれ生演奏は消えてなくなります。儒教と供給のバランスが悪いことも現実問題です。ご存知の通り「音楽家」と言う職業には、なにも資格がいりません。自分が「音楽家です」と言えば音楽です(笑)

毎年、日本中の音楽大学から何百・何千と言う「クラシック音楽家」が誕生しているとも言えませス。音大を卒業しなくても音楽に慣れます。「実力」は客観的なものではありません。「音楽家が多すぎる」事は明らかなことです。

クラシック音楽と言う「文化」は演奏言する人と聴く人が、お互いに支えあって残せるものです。山や海と違い、演奏会場は自然にできたものではありません。ホールを建設し、維持管理する人とお金がが必要です。それらの「経済活動」は聴く人の負担だけでは賄いきれないものです。自治体や国が文化のために税金を使う事を「もったいない」と思う気持ちも理解できます。「娯楽に使うお金よりお米を買うお金に使え!」と考える状況であることも現在の不況から考えれば、もっともな意見です。聴く人を「まず」増やすことが何よりも大切っです。どうか!生演奏を聴くために使う「お金」を無駄と思わないでください。身近にクラシックのコンサートはきっとあるはずです。ぜひ、足を運んでみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございまし。

ヴァイオリニスト・ヴィオリスト 野村謙介