人それぞれに悲しみや悩みがあります。どんなときにも笑顔でいることって、とっても難しいことですよね。なきたいときには泣くのも大切なことだと思います。

みなさまの心に蓋をしている素直な気持ちに、私たちの演奏が触れられたら演奏する喜びで私たちも嬉しくなります。天使のようなぷりんの画像を見ながら癒されて下さい。

メリーミュージックブログ

相模原市橋本駅前の音楽教室 042-782-1922

TEL.042-771-5649

※駅前教室〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本2-3-3

※原宿南教室〒252-0103

神奈川県相模原市緑区原宿南2-26-1

録音技術の進歩

時代が変わり、音楽を聞いて楽しむ方法も変わってきました。

小学生の子供たちは「レコード」を知りません。カセットテープも今や懐かしいものになってしまったようです。

MDが時代の最先端だったのも懐かしい話です。

CDが主流となり、レンタルCD店もあちこちにありました。

ところがそのCDも次第に下火になってきています。

インターネットの普及で音楽も「配信」で楽しむ時代になりました。

便利になったことは間違いないのですが、音楽を聴いて楽しむというのは

必ずしも便利なだけが楽しみではないと思いませんか?

演奏を楽しむために、コンサートへ出かけることは決して便利ではありません。

人間が目の前で演奏する音を、大きな空間で楽しむことは非日常の趣味の時間ではないでしょうか?

CDの音質は素晴らしいといわれています。

空気の振動である「音」をマイクを通して電気信号に変換します。

昔、レコードが出来たばかりの頃、マイクの変わりに「ラッパ管」といわれる

筒のようなものに向かって演奏し、それを直接レコード盤に針で溝を掘って原盤を作りました。

そんな時代のレコードは雑音が多く、回転むらも多いものでした。

どんなに機械が進化しても、人間の感覚は変わっていません。

現代のCDに記録できる情報はすでに私たち人間が「音」として感じられる

空気の振動数を超えています。聞こえない空気の振動は音ではありません。

まして、スピーカーやイヤホンの性能がどんなに上がったとしても、

コンサート会場で聞く音とは全く違うものなのです。

会場には自分も含めたくさんの人がいますよね?みんな息をしていますよね?

その息だって本当は音なのです。演奏者から10メートルも離れたら演奏者の息よりも

隣の席の人の息の方が大きいでしょ?それでも音楽は聞こえてきます。

つまり、生の演奏には「雑音」が元々含まれていると思えばいいのです。

不快に思う雑音も確かにあります。が、すべての雑音を消していくと

実はものすごく気持ちの悪い、不自然極まりない音の空間になるのをご存知でしょうか?

放送局や録音スタジオの一部にある「無響室」という部屋があります。

残響をすべて消し去り、部屋の外からの音を完全に遮蔽し、空気の流れも音にならない

ゆっくりした流れにしてある特殊な部屋です。この部屋に入った瞬間、とても不気味な感覚に包まれます。

CDの録音はこうした部屋で行うこともあります。そこで電気信号に変えられれたデータを

電気で加工してイヤホンやスピーカーで聞いたときに、まるで広い部屋で聞いているような

「錯覚」を作り出すのです。雑音といわれるものは一切ありません。むしろ、演奏者の息が雑音に感じます。

私たちが録音に使っているのは、こうした特殊な部屋ではなく私たちが生活している

自宅のリビングです。厳密に言えば雑音だらけです。エアコンや照明器具の音、

時にはマイクの近くで寝ている愛娘「ぷりん」←にゃんこですの寝息も入っているかもしれません。

録音に使っている機材はデジタル記録用のものですが、その空間だけは普通の空間なのです。

デジタルの録音技術のなかで最もポピュラーなのが「パンチイン」と呼ばれる、言わば「いいとこどり」です。

失敗した音だけを何度でも弾きなおして、その音だけを入れ替える。

実は昔から用いられてきた録音方法なのですが、もはやクラシックの世界でも

当たり前になっています。聴いていてもわからないように処理できるので、いくら聞いてもわかりません(笑)

その方法を使うことで演奏者は失敗を気にせずにのびのび演奏できる…のですが

言い換えると緊張感はなくなります。私たちの録音はこの手法を使わずに「一発取り」といわれる

途中で録音を止めない方法で作っています。何度か録音しなおすことはします。

何度もやればうまくいくと思いがちですが、実は段々疲れてくると集中力が落ちて

どんどん下手になるんですね。これが(爆笑)

そんな録音風景を思い描きながら、今回のCDローズをお聞きいただけると、より一層楽しめるではないでしょうか?

お待たせしました!

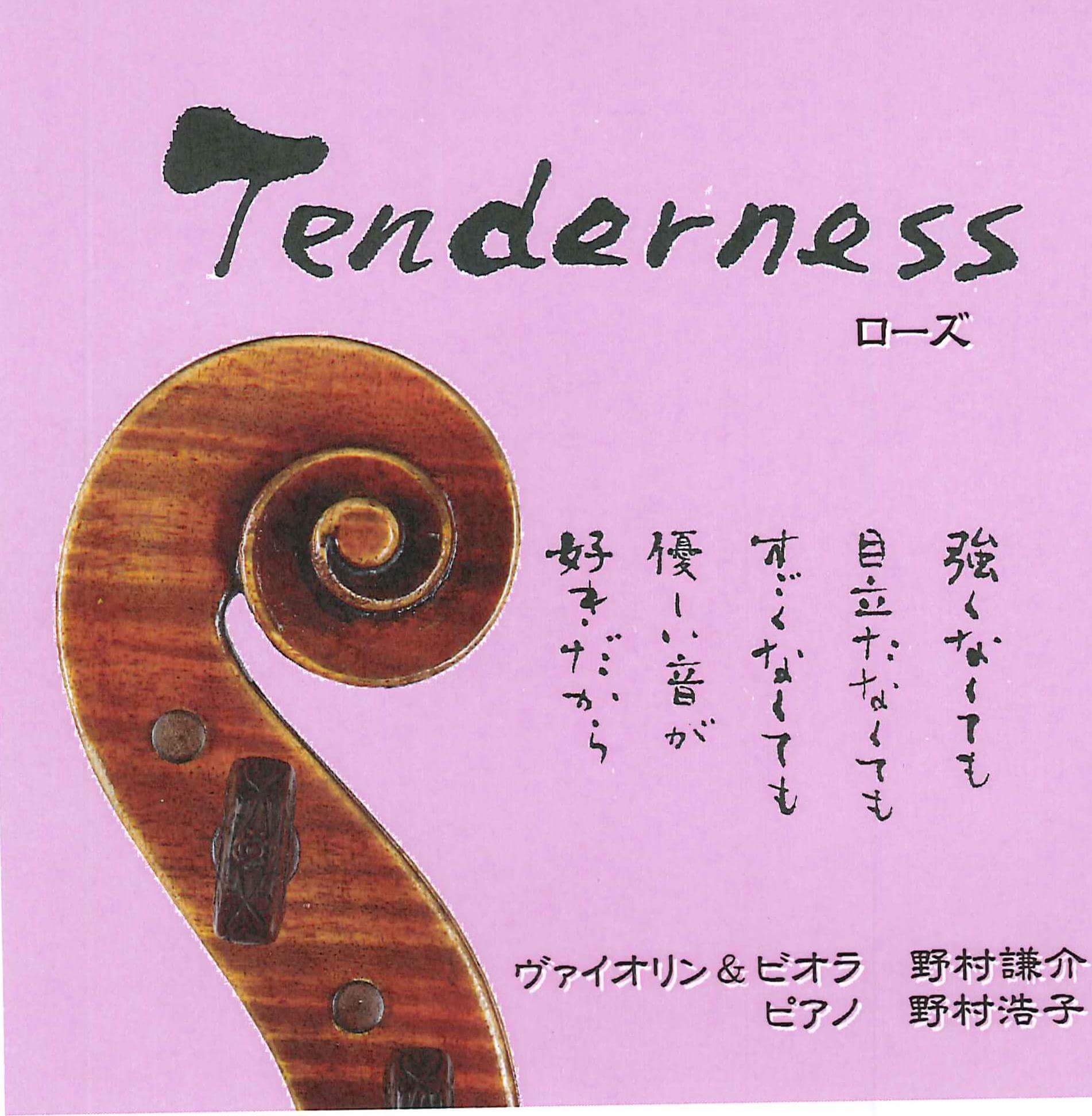

てすCD第三弾「Tendernessローズ」完成しました!

てすCD第三弾「Tendernessローズ」完成しました!

サンプルもお聞き頂けるようになりました。

お申し込み、サンプルの試聴はこちらのページからどうぞ!

皆様のお申し込み、心よりお待ちしております。

発売開始は6月6日です。

申し込みページ

CD第三弾

教育と音楽

教育という職業に関わって30年ほどの年月が経ちました。

桐朋学園大学という言わば「職業音楽家育成学校」で学んだ私が

卒業後、すぐに普通科中学・高校で音楽の教員として働くことになったのは

偶然が重なってのことでした。卒業するまで多くの学友と同じく

自分「も」演奏家になるのかな?と漠然と思っていました。

そんな私が20年間という長い時間を一つの私立学校で音楽の授業だけでなく

担任をしたり、教務の仕事で成績管理をしたり、生徒指導をしたり、保護者と面談をしたり、

修学旅行の引率をしたりと、本当に音楽とは無縁に近い生活をしていました。

勤めだしたのがその学校の新設のときだったので、ただ一人の音楽教諭として

なにもない(音楽室の設計から備品の選定まで)ところから始まりました。

当然の事ながら、教諭として何の知識もない状態でスタートしながら、唯一つ

自分にしか出来ない指導があるだろうと音楽顧問としてオーケストラを編成する夢を

追い続けました。当初、10人の男子生徒(男子校だったので)を集めて始まりました。

3年間で60名の男子だけのオーケストラに育てました。今考えても信じられないような

神業です(笑)

その音楽部を150人編成のオーケストラに育てました。全校生徒1200名の学校で

150名が音楽部。石を投げれば音楽部員に当たるとまで言われました。

なぜか?本当になぜだったのか理解できませんが、ほとんどの教員、特に管理職教員から

猛烈な「野村たたき」を受け続けました。出る釘は打たれる…そう言い聞かせながら

ひたすら無視して自分の夢だけを追いました。退職する2004年までに私自身が学んだこと。

組織の恐ろしさ>教育

教える側も教わる側も、結局は周囲の人間の流れる方向に逆らえないのが学校という組織だという

悲しい事実でした。桐朋に学んだ頃、学生だった自分はそんなことを考えたこともありませんでした。

学校組織の見えない圧力が教育を阻んでいます。

事なかれ教育。付和雷同が一番。人と違うことをすればいじめられる。

教員間でのいじめは生徒同士のいじめの比較になりません。なにせ大人のすることです。

隠蔽する知識も渡世術もあります。決して表に出ないこのいじめが、こどもに伝わらないわけがありません。

音楽は自分を表現することであり、同時に他人を受け入れることでもあります。

誰かが作った音楽を演奏する時点でその作曲家の思いを受け入れることになります。

お客様の前で演奏することも同じです。一緒に演奏する仲間との信頼。友情。

教えてくれる師匠への尊敬の念。自分を慕う後輩への優しさ。ライバルでもあり

かけがえの無い友との出会い。

そんな音楽を愛する人たちの純粋な学び舎でる学校にいた時代と、学校教育の現場のギャップ。

私は今の学校教育に多くの疑問を持っています。

部活動が当たり前のように日曜日も夏休みもお盆も年末年始もなく行われる異常さ。

それを黙認する教育委員会と文科省。部活指導をしなければ怠慢だとクレームを言う保護者。

塾に通わなければ学校の勉強ができないと当たり前に思っている保護者。

先生を尊敬しようともしない子供たち。子供を管理しなければならなくなってしまった教員。

生徒を叱るだけで「体罰」と騒ぐマスコミ。こどもの学ぶ自由を奪う教科書への国家の干渉。

音楽の授業を「その他の教科だから」とどんどん減らしていく文科省。

音楽の授業で「ドレミ」さえ教えられない教員。

そんな不満をストレスに感じながら働くことに疲れ果てて、自分で音楽を教える道を選びました。

自分の責任で教え、自分の力で演奏会を開くこと。生活は貧しくても心は豊かです。

長文、最後までお読みいただきありがとうございました

楽器とお料理(2)

前回に引き続きこのテーマ。

プロの料理人が作るものと、そうでない人の作る料理の違いは

ただ単に「どちらが美味しい」という価値判断はできません。

食べる人にとって美味しいと感じる食べ物は、数値で表せるものではありません。

同じ料理を同じ人が食べたとしても、美味しいと感じるときもあれば「あれ?」と感じることもありますよね?

記憶に懐かしい味や香りは他人に表現できません。

よく言われることですが、母の作ってくれた普通の家庭料理が一番懐かしく、美味しく感じることもあります。母から子供に伝えられる味も多くは「だいたいこのくらい」の味付けだったりします。

プロの作る料理にないものは「妥協」だと思います。逆に「こだわり」があります。

その料理につけられる値段は様々です。評価も様々です。

音楽だってそうですよね。

懐かしく感じる曲があったり、思い出のある演奏があったりします。

新しい出会いを積極的に求める人もいれば、全然興味のない人もいます。

知らなかった音楽に出会う楽しさは、新しい料理に出会う楽しさと似ています。

ぜひ、一曲でも多くの音楽を「つまみぐい」「味見」してみてください。

病み付きになる音楽に出会えるかもしれません。

お楽しみ映像

たまにはお気楽な映像で癒されて下さい。

浩子先生の電子ピアノ鍵盤を歩くぷりん。そして、ぷりんの得意技「ぷりんちゃんがころんんだ」の瞬間です。

練習量を増やすこと

多くの生徒さんが通う教室ならではの指導者の悩み。

自宅での練習が上達の必須であることを生徒さんになかなか理解してもらえないことです。練習そのものが「楽器を弾くこと」だと思い込まれることも困るのですが、何よりも練習の量を増やすことでしか得られない感覚があります。

学校の部活動で毎日のように、何時間も練習することが当たり前だった記憶は多くの方にあると思います。お金を払ってまで習う音楽ですが練習しなければ上達しないのは部活と同じですね。

毎日の練習時間を確保することは大人に取ってとても難しいことです。好きだから出来るのだと思います。練習すればもっと楽しくなることを生徒さんに実感してもらえるために、どうすればいいのか?日々考えています。

練習して初めて知る世界がある

自分にも言い聞かせています。

弦の張替

受験生指導

メリーミュージックは音楽大学や音楽高校への進学希望者「だけ」を指導する教室ではありません。ほとんどの生徒さんは趣味として楽器を習ってくれています。

趣味の音楽と職業音楽家の音楽は基本的に同じ「音楽」です。

ただ、音楽の学校を受験するためには出来なければいけないことがたくさんあります。その多くは一般に趣味で楽器を演奏している方にとって未知の世界です。仮にわかったとしても簡単に身につけられる技術ではありません。

受験生といえど普通の中学生・高校生です。音楽が好きで小さい頃から楽器を習っていたり、学校で部活動の音楽を楽しんでいたりします。その楽しさこそ音楽の魅力でもあります。

でも…音楽学校の受験という勝ち残りゲームに勝つために、趣味の音楽を「我慢」しなければいけない現実もあります。

その選択を子供に迫るのはかわいそうだという考え方もあります。

だから大人がレールを強敷いて子供を導くべきだという人もいらっしゃいます。

私は子供に子ども自身の能力を信じさせることと、目標を達成させるために子供が出来ることを子ども自身に考えさせることを大切にしています。

選択することはとても大変なことです。でも、その選択の後の努力、目標を達成するために何かを我慢することのほうが大変なのです。

それをフォローすることが親や教師の役割だと思っています。

子ども自身が一分一秒を大切にしながら上達しようとすること。それこそが「受験勉強」なのです。

メリーの受験生たち。頑張れ!